早見表(2024年算定要件・薬歴・算定タイミング・レセプト摘要コメント)

算定要件の概要(2024年度)

算定要件

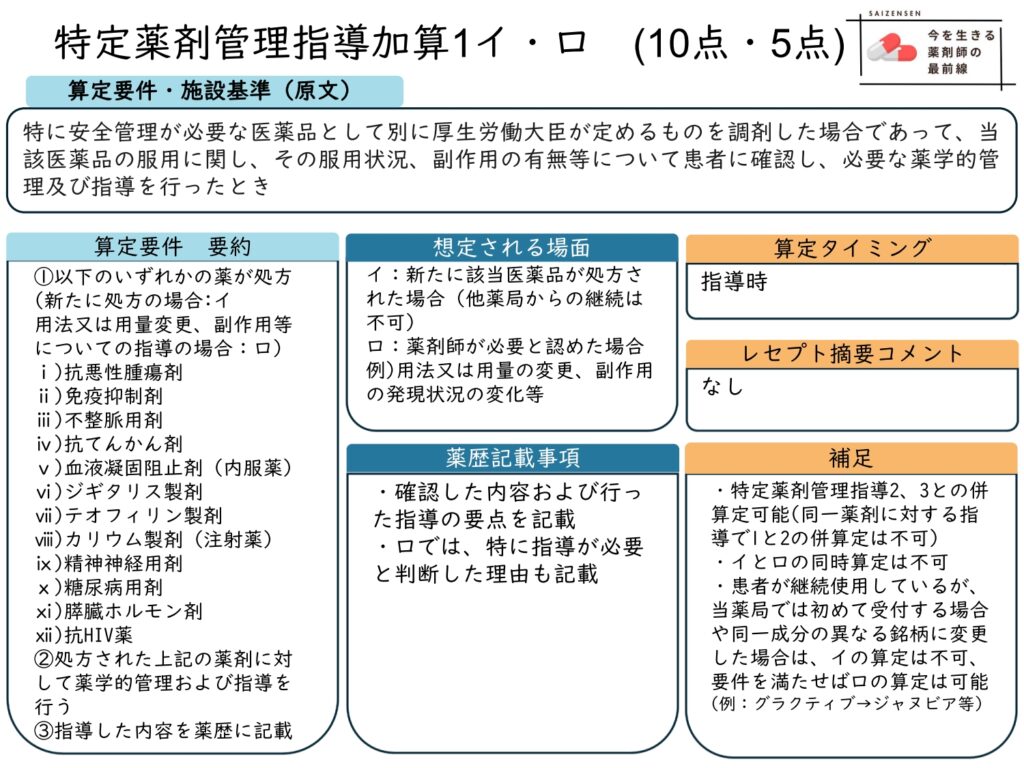

特定薬剤管理指導加算1

特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算1として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して必要な指導を行った場合 10点

ロ 特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更

患者の副作用の発現状況等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合 5点

つかさ

つかさいわゆるハイリスク薬の指導に対する調剤報酬ですね。

実施上の留意事項

(1)特定薬剤管理指導加算1は、服薬管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、特に安全管理が必要な医薬品が処方された患者又はその家族等に当該薬剤が特に安全管理が必要な医薬品である旨を伝え、当該薬剤についてこれまでの指導内容等も踏まえ適切な指導を行った場合に算定する。なお、「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」(日本薬剤師会)等を参照し、特に安全管理が必要な医薬品に関して薬学的管理及び指導等を行う上で必要な情報については事前に情報を収集することが望ましいが、薬局では得ることが困難な診療上の情報の収集については必ずしも必要とはしない。

(2)「イ」については、新たに当該医薬品が処方された場合に限り、算定することができる。

(3)「ロ」については、次のいずれかに該当する患者に対して指導を行った場合をいう。

ア 特に安全管理が必要な医薬品の用法又は用量の変更に伴い保険薬剤師が必要と認めて指導を行った患者

イ 患者の副作用の発現状況、服薬状況等の変化に基づき保険薬剤師が必要と認めて指導を行った患者

今までは処方受付の都度、必要な指導を行えば算定できていました。

2024年改定により「新たに処方された場合」「用法又は用量の変更があって必要と認めた場合」「副作用や服薬状況等により必要と認めた場合」に前提条件が限定されました。

(4)「特に安全管理が必要な医薬品」とは、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤(内服薬に限る。)、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る。)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤及び抗HIV薬をいう。なお、具体的な対象薬剤については、その一覧を厚生労働省のホームページに掲載している。

(5)特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合には、保険薬剤師が必要と認める薬学的管理及び指導を行うこと。この場合において、当該加算は処方箋受付1回につき1回に限り算定する。なお、「イ」及び「ロ」のいずれにも該当する場合であっても、重複して算定することはできない。

ハイリスク薬が複数処方されている場合でも、算定回数は1回であることは今まで通りです。

(6)対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指導の要点について、薬剤服用歴等に記載すること。なお、従来と同一の処方内容の場合は、「ロ」として特に指導が必要と保険薬剤師が認めた場合に限り算定することができるが、この場合において、特に指導が必要と判断した理由の要点を薬剤服用歴等に記載すること。

特管1ロの、特に指導が必要と認めて指導を行った場合にはその判断理由を薬歴に記載する必要があります。

これは用法・用量の変更の場合でも記載の必要があるので注意しましょう。

補足

- 特定薬剤管理指導2、3との併算定可能(同一薬剤に対する指導で1と2の併算定は不可)

- イとロの同時算定は不可

- 患者が継続使用しているが、当薬局では初めて受付する場合や同一成分の異なる銘柄に変更した場合は、イの算定は不可、要件を満たせばロの算定は可能

「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」(日本薬剤師会)より一部抜粋

薬剤師が「ハイリスク薬」の薬学的管理指導を行う場合、まず患者が医師から受けた説明や指導内容を積極的に聴取することが求められる。

また、薬剤師の視点から、患者の基本情報、心理状態、生活環境などの情報を収集し、副作用回避・有効性確認、医薬品適正使用などの薬学的管理に活用することが求められる。

この過程において疑義が生じた場合は、処方医に適切な照会・情報提供を行い、患者にとって最適の薬物治療を提供することが求められる。

また、薬剤師として薬学的管理指導の必要性が高いと判断した場合は、薬局内における情報提供・服薬指導、説明、支援だけでなく、服薬期間中のアドヒアランスの他、他医療機関から処方された併用薬や一般用医薬品等の使用の有無を確認する。

さらに、薬力学及び薬物動態学的視点から、定期的に副作用や相互作用のモニタリングを行うことで、患者の健康被害の防止及び早期発見に努め、健康被害発生時には患者自身が適切な対応がとれるような指導を行うなど、総合的な関与を行うことが求められる。

外来患者は、入院患者と異なり医師・薬剤師・看護師が常時管理する環境にないため、医薬品の適正使用に関しては患者の自己管理に委ねることになる。

そのため、副作用発現の認識や、その対処方法など、患者の自己管理が最大限実行できるように薬剤師が指導・教育して、患者(自身)が医薬品の適正使用に必要な知識の向上や正しい行動が可能になることを目標とすべきである。

また、特に注意すべき事項として以下の5項目が挙げられる

- 患者に対する処方内容(薬剤名、用法・用量等)の確認

- 服用患者のアドヒアランスの確認(飲み忘れ時の対応を含む)

- 副作用モニタリング及び重篤な副作用発生時の対処方法の教育

- 効果の確認(適正な用量、可能な場合の検査値のモニター)

- 一般用医薬品やサプリメント等を含め、併用薬及び食事との相互作用の確認

個々の治療領域の薬剤ごとの特に注意すべき事項は以下を参照ください。

薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン(第2版)

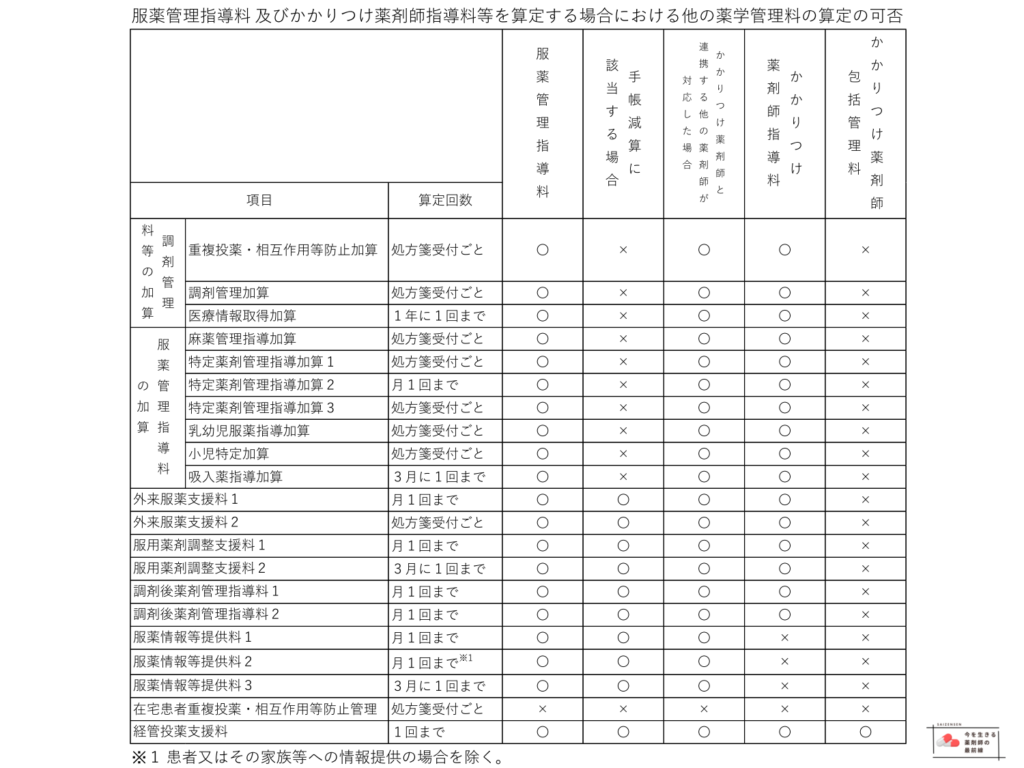

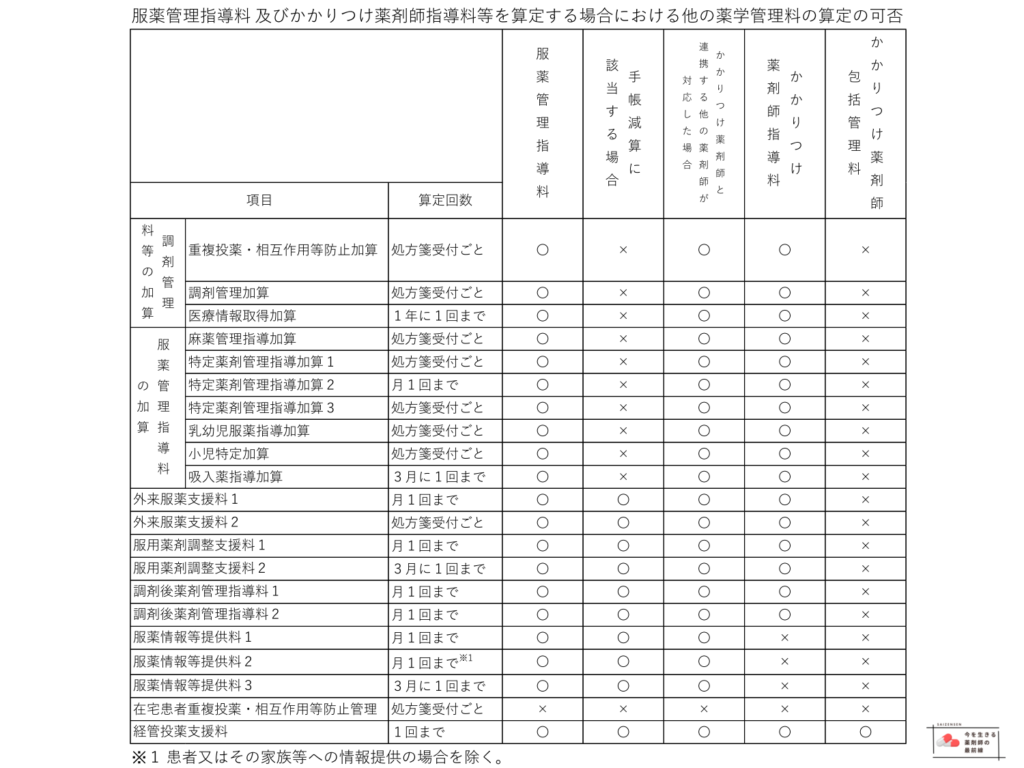

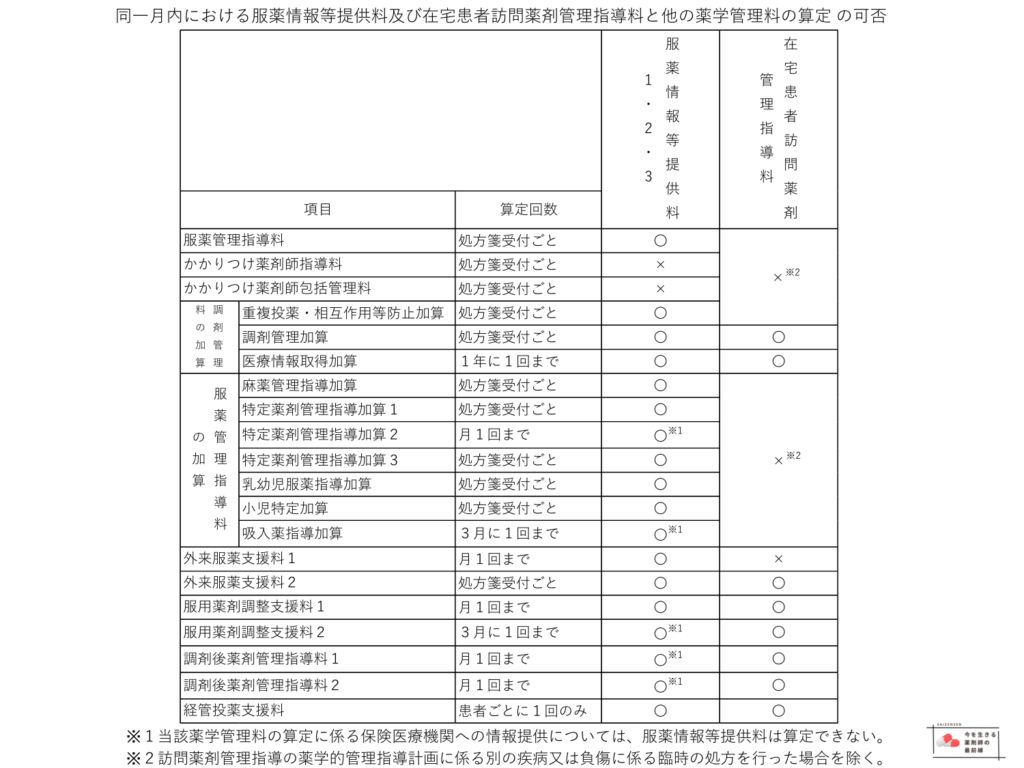

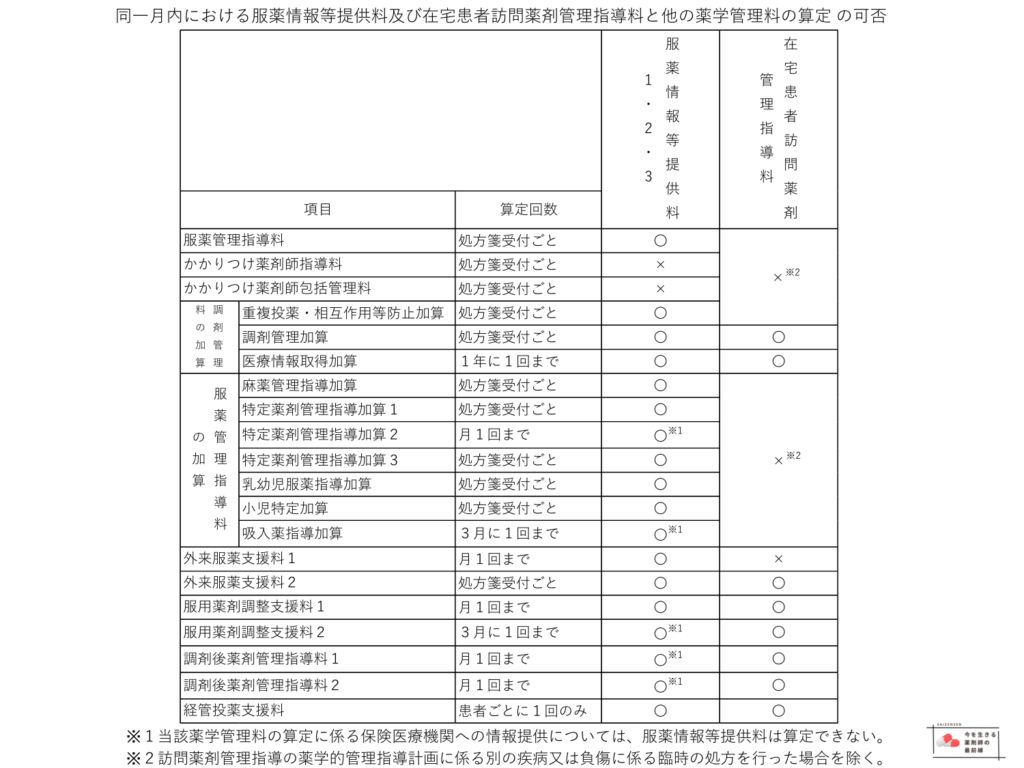

同時算定(併算定)、算定回数(算定タイミング)について

参照:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 保医発0305第4号 別添3 調剤報酬点数表に関する事項 厚生労働省 令和6年3月5日

補足:特定薬剤管理指導加算の中での併算定の可否

- 特定薬剤管理指導加算1 イと特定薬剤管理指導加算1 ロは併算定不可

- 特定薬剤管理指導加算1 イ・ロと特定薬剤管理指導加算2は、特管2が特管1の算定に係る薬剤以外の抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤を対象とした場合は併算定可、同じ薬剤に対しては併算定不可

- 特定薬剤管理指導加算1 イ・ロと特定薬剤管理指導加算3 イ・ロは併算定可

- 特定薬剤管理指導加算2と特定薬剤管理指導加算3 イ・ロは併算定可

- 特定薬剤管理指導加算3 イと特定薬剤管理指導加算3 ロは併算定可

- 同じ報酬に該当する薬剤が複数あっても、同じ加算を一度の受付で複数回算定することはできない

- 特定薬剤管理指導加算1 イと特定薬剤管理指導加算3 イ・ロの3つを同時に満たす1種類の薬剤が処方された場、これら3つの報酬を併算定可

可能性の話で言えば、

特定薬剤管理指導加算1のイもしくはロ

特定薬剤管理指導加算2

特定薬剤管理指導加算3のイとロ

の4つの加算を同時に算定することはあり得る形になります。

疑義解釈と保険調剤Q&A(令和6年度版より一部抜粋)

疑義解釈とQ&Aの詳細はこちら

原文(2024年算定要件・留意事項等)

原文(2024年度版)はこちら

コメント