早見表(2024年算定要件・薬歴・算定タイミング・レセプト摘要コメント)

算定要件の概要(2024年度)原文ベース

算定要件

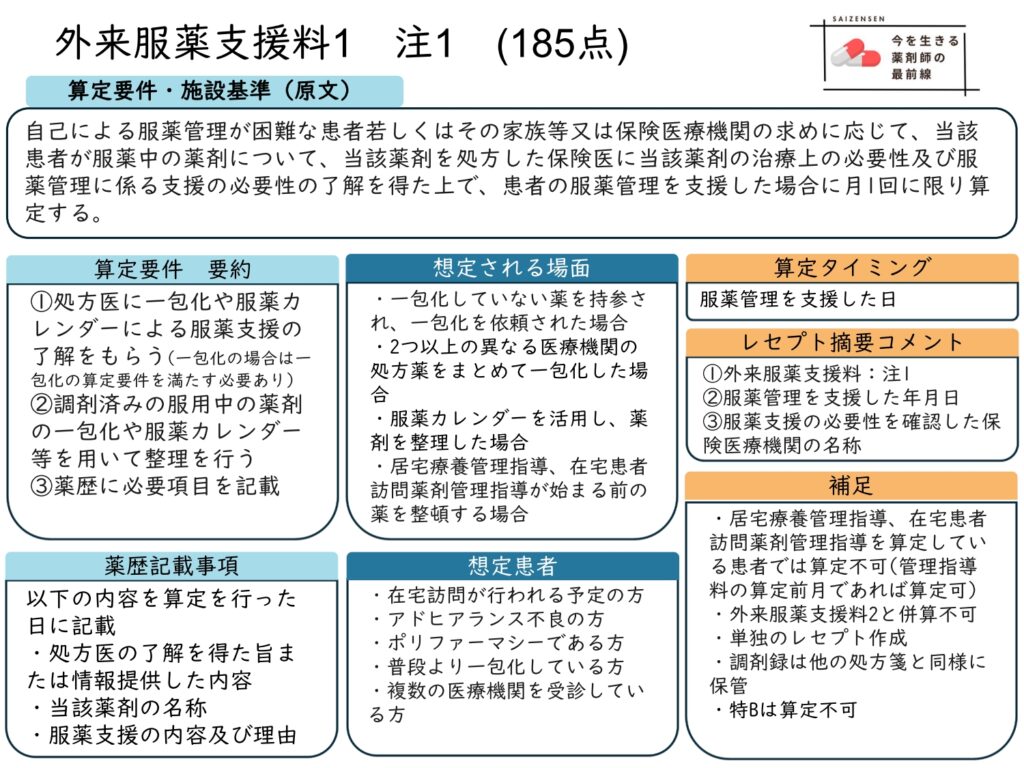

外来服薬支援料1 185点

注1

外来服薬支援料1については、自己による服薬管理が困難な患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を得た上で、患者の服薬管理を支援した場合に月1回に限り算定する。

ただし、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。

なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2(特別調剤基本料B)に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。

つかさ

つかさ外来患者の中でも自宅において服薬管理を上手く行えていない患者が対象です。

調剤報酬の中で注1と注2に分かれており、同じ点数ながらそれぞれで算定要件が違う珍しいタイプの報酬です。

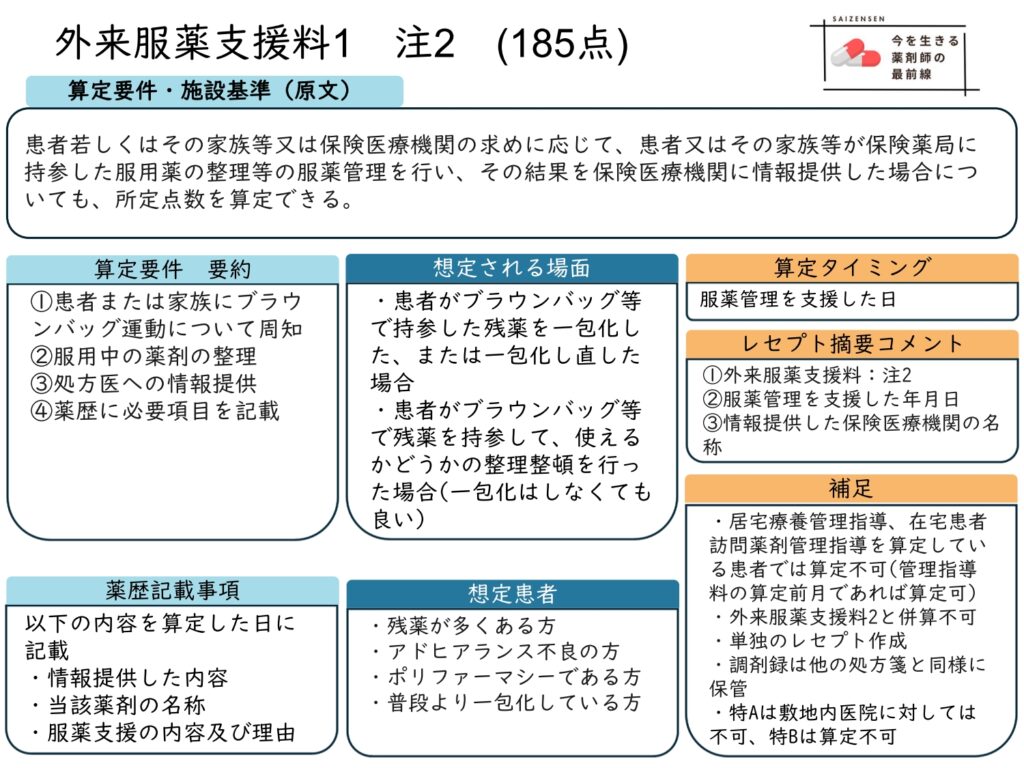

注2

外来服薬支援料1については、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者又はその家族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合についても、所定点数を算定できる。ただし、区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、算定できない。

敷地内薬局は敷地内の医療機関に対する情報提供では算定ができないということですね。

実施上の留意事項

(1) 外来服薬支援料1は、保険薬局の保険薬剤師が、自己による服薬管理が困難な外来の患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じ、当該患者又はその家族等が持参した服薬中の薬剤について、治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を判断し、当該薬剤を処方した保険医にその必要性につき了解を得た上で、一包化及び服薬カレンダー等の活用により薬剤を整理し、日々の服薬管理が容易になるよう支援した場合に、「注1」及び「注2」合わせて服薬支援1回につき、月1回に限り算定する。

また、患者の来局時のほか、患者の求めに応じて保険薬剤師が患者を訪問して服用薬の整理等を行った場合でも算定できる。

この場合、訪問に要した交通費(実費)は患家の負担とする。

なお、服薬管理を容易にするような整理を行わずに単に服薬指導を行っただけでは算定できない。

また、服用薬の整理等の支援を行った場合においては、当該支援が必要となった背景、理由等を分析し薬学的管理を実施するとともに、同様の支援が今後必要とならないように努めること。

外来患者の服薬を支援する報酬です。

行為としては一包化及び服薬カレンダー等の活用、残薬の整理が該当します。

(2) 「注1」については、外来服薬支援を行うに当たり、患者が、当該保険薬局で調剤した薬剤以外に他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を服用していないか確認し、極力これらの薬剤も含めて一包化及び服薬カレンダー等の活用により整理するよう努める。

また、実際にこれらの薬剤も含めて服薬支援を行う場合には、重複投薬、相互作用等の有無を確認し、処方医に必要な照会を行い、適切な措置を講じる。

なお、患者に対する服薬中の薬剤の確認や処方医への照会等を行った上で、結果として、他の保険薬局で調剤された薬剤又は保険医療機関で院内投薬された薬剤のみについて服薬支援を行うこととなった場合(当該保険薬局で調剤を受けていない患者が持参した、他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤について服薬支援を行う場合を含む。)でも算定できる。

注1では、一包化及び服薬カレンダー等の活用を行うことが前提であり、そしてその措置を行う前に処方医に了承を得る必要があります。

また、自店舗で調剤した薬剤が全く含まれていなくても、算定は可能といなっています。

(3) 「注2」については、患者が保険薬局に持参した服用中の薬剤等の服薬管理を行い、その結果を関係する保険医療機関へ情報提供した場合に算定できる。

算定に当たっては、あらかじめ、患者又はその家族等に対して、保険薬局へ服用中の薬剤等を持参する動機付けのために薬剤等を入れる袋等を提供し、患者等が薬剤等を持参することで服薬管理を行う取組(いわゆるブラウンバッグ運動)を周知しておく。

この場合において、外来服薬支援料1は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当該保険薬局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は算定できない。

注2ではブラウンバッグ運動が前提となります。

こちらでは注1と違い一包化や服薬カレンダー等の活用について明言されておりませんので、整理において一包化は必須事項ではないと考えられます。

こちらは整理の後の情報提供による事後報告で問題ありません。

(4) 外来服薬支援料1に係る外来服薬支援は、処方箋によらず、調剤済みの薬剤について服薬管理の支援を目的として行うものであるため、薬剤の一包化を行った場合でも、調剤技術料は算定できない。

単独レセプトであり、185点のみで計算されます。調剤基本料、地域支援体制加算、後発医薬品調剤体制加算は算定できません。

(5) 薬剤の一包化による服薬支援は、多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし、治療上の必要性が認められる場合に行うものである点に留意する。

一包化による服薬支援の場合、外来服薬支援料2と同様の算定要件を満たす必要があります。

(6) 外来服薬支援料1を算定する場合は、服薬支援に係る薬剤の処方医の了解を得た旨又は情報提供した内容並びに当該薬剤の名称、服薬支援の内容及び理由を薬剤服用歴等に記載する。

(7) 外来服薬支援料1は、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定できない。また、現に他の保険医療機関又は保険薬局の保険薬剤師が訪問薬剤管理指導を行っている患者についても算定できない。

あくまで外来の患者向けの調剤報酬ということですね。

(8) 外来服薬支援料1は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

補足

- 居宅療養管理指導、在宅患者訪問薬剤管理指導を算定している患者では算定不可(前月であれば算定可)

- 外来服薬支援料2と併算定不可

- 単独のレセプト作成(処方箋の応需がないタイミングにおいても算定が可能)

外来服薬支援料1の注1と注2の違いと、どちらを算定するべきか?

外来服薬支援料1の算定要件(注1、注2)の主な相違点

| 注1 | 注2 | |

| 患者・家族等または医療機関の求めに応じて実施 | 〇 | 〇 |

| 患者・家族等が薬局に薬剤を持参 (あらかじめ薬剤を入れる袋等を提供し、ブラウンバッグ運動を周知) | 明記なし (すなわち、薬剤師が患家を訪問した場合でも可) | 〇 |

| 当該薬局以外で投与された薬剤を確認(重複投薬・相互作用の確認、処方医への照会等を含む) | 〇 | 明記なし |

| 服薬支援の対象薬剤 ①当該薬局で調剤した薬剤のみ ②他の薬局で調剤した薬剤のみ ③院内投薬された薬剤のみ | いずれも算定可 | いずれも算定可 |

| 処方医に当該薬剤に治療上・服薬管理支援の必要性を確認 | 〇 | - |

| 服薬支援・管理の結果を医療機関へ情報提供 | - | 〇 |

おそらくケースによっては、どちらで算定することも可能なもの多々あり得るかと思われます。

ポイントとしては、

- 患者・家族等が薬局に薬剤を持参したのか(両方該当)、訪問して回収をしたのか(注1)

- 処方医に事前に必要性の確認を行ったのか(注1)、事後に情報提供を行ったのか(注2)

- 一包化をしたのか(両方該当)、残薬の整理のみを行ったのか(注2)

- ブラウンバッグ運動を行っていない(注1)

ただし、これらはor形式で書きましたが、両立することもあり得る内容です。

結局どちらで算定するかはケースバイケースで、その時最も自然な流れで算定しやすい方を取りに行けば良いのではないかと思います。

算定できるケース、算定できないケースまとめ

| 算定可 | ・複数医療機関の処方箋を違うタイミングで受け付け、調剤済みのものを含めまとめて一包化を行った場合(預かりはグレーなので、個々の判断で) ・院内処方の一包化されていない調剤済み薬剤を、一包化した場合(初回のみ) ・院内処方の調剤済み薬剤と、他医療機関で処方された薬剤を合わせて一包化した場合(月一回に限り、毎回算定可能) ・自宅や入居施設に訪問し、回収して一包化を行った場合 ・ブラウンバッグ運動により、残薬を預かり整理をした場合 ・当該薬局以外の薬局や、院内処方で調剤された薬剤のみに対する支援 |

|---|---|

| グレー (地域差あり) | ・外来服薬支援料2を普段から算定している場合(SNSにて報告あり) ・注1、注2問わず、すでに分包されている薬剤を再分包する場合すべて(SNSにて報告あり) ・院内処方でなく、自薬局または他薬局にて調剤済み薬剤と、他医療機関で処方された薬剤を合わせて一包化した場合(月一回に限り、毎回の算定)(連続算定は査定対象との報告あり) |

| 算定不可 | ・複数医療機関の処方箋を同時に受け付けた場合(両方で外来服薬支援料2を算定した方が点数は高いことが多い) ・一包化による支援を行う際に、外来服薬支援料2と同様の要件を満たさない場合 ・患者宅を訪問した場合における、外来服薬支援料1の注2(注1は算定可) ・ブラウンバッグ運動を行っていない場合の、外来服薬支援料1の注2 ・外来服薬支援料1注2の頻回算定 ・現在服用中でない薬剤に対する整理 ・医師より中止の指示があったため、一包化した調剤済みの薬剤から当該薬剤を取り除いた場合 ・居宅療養管理指導費の算定と同月の場合(外来服薬支援料1が訪問料算定より前であっても不可) ・同タイミングで外来服薬支援料2を算定した場合 |

グレーゾーンの考え方について

本報酬は、薬剤師のあいだでも解釈にばらつきがあり、地域によっては審査側の判断もかなり異なった状況がみられます。

上記項目に表にて示しました内容は私の知っている限りの中から極力個人の解釈を差し引きして記載したつもりです。

ただ、やはりグレー(地域差あり)の箇所にある程度入ってしまっています。

また、可能としてある項目に関しても、地域や審査員の考えによっては不可の可能性があるかもしれません。

その点ご承知の上、算定の判断をお願いします。

個人的にはあくまで公的通知(原文と疑義解釈、Q&A)を素直に読み解いた通りで良いのではないかと考えます。

しかし、個別指導を控える場合は、特に慎重に算定を行う必要があるでしょう。

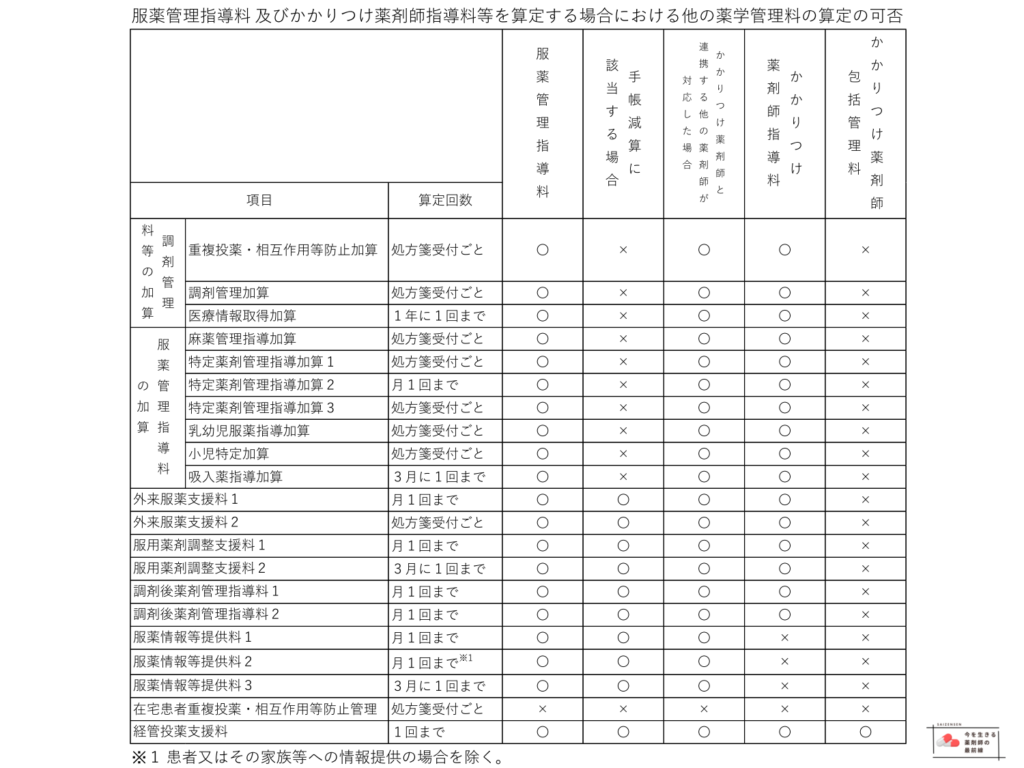

同時算定(併算定)、算定回数(算定タイミング)について

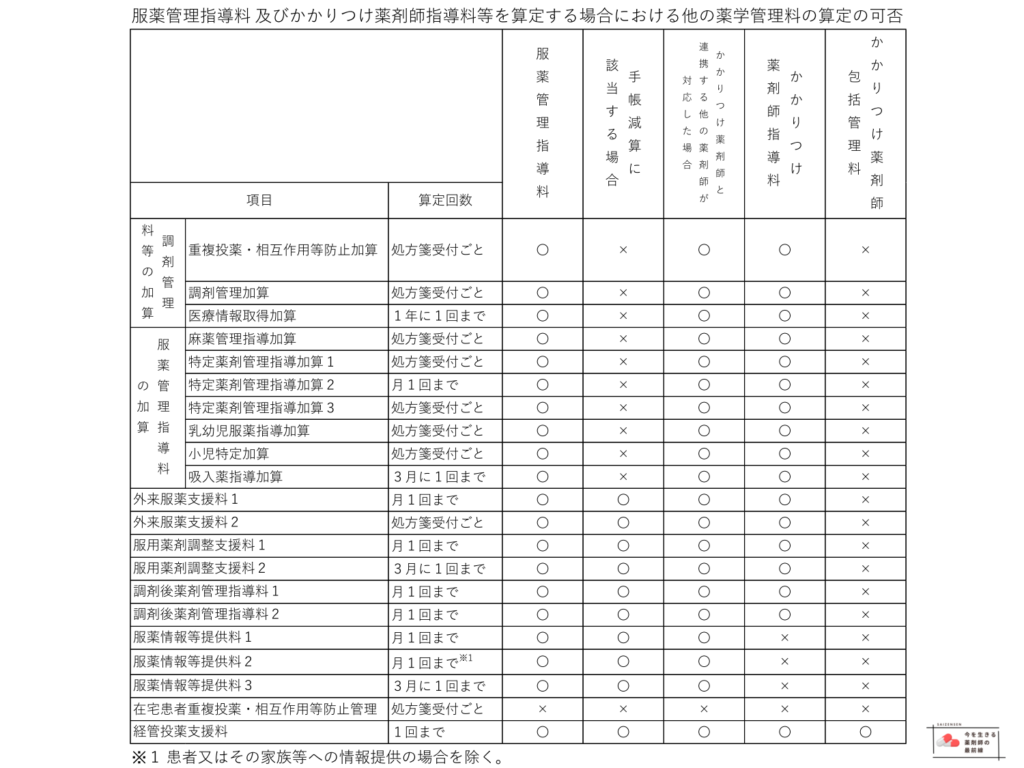

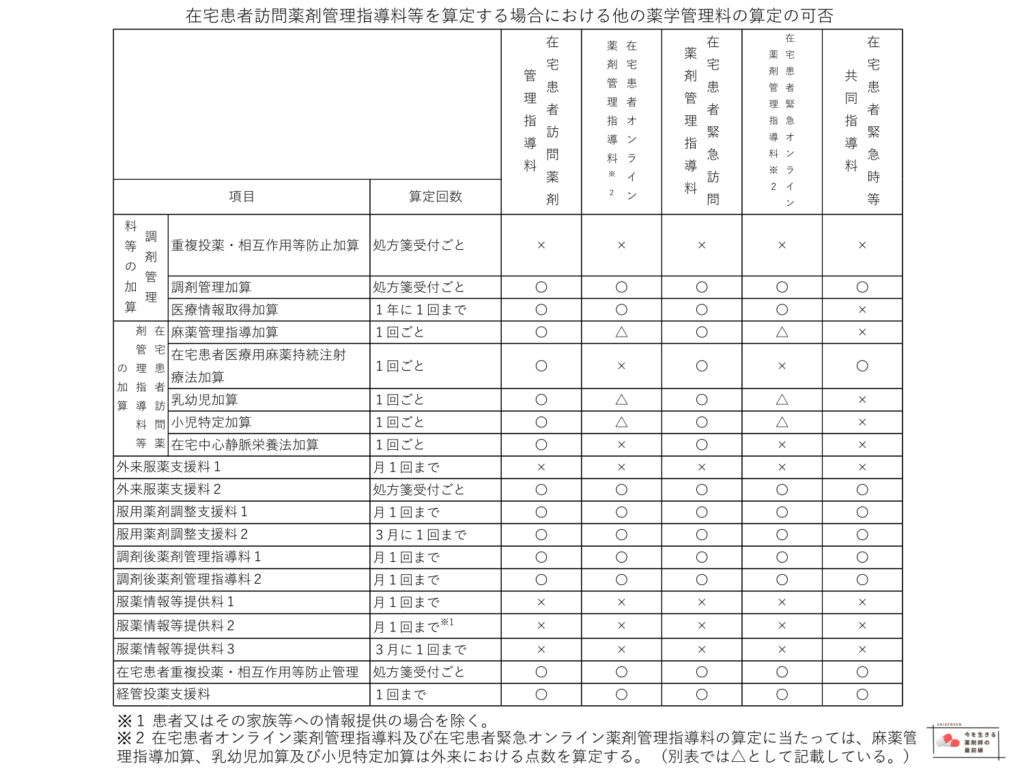

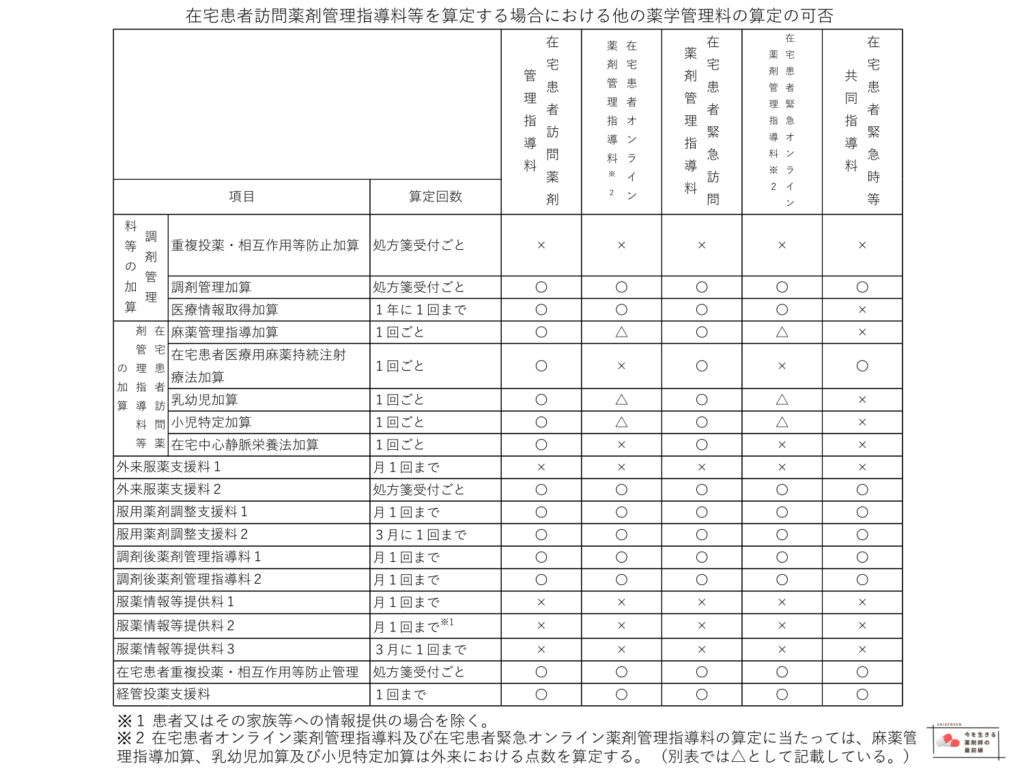

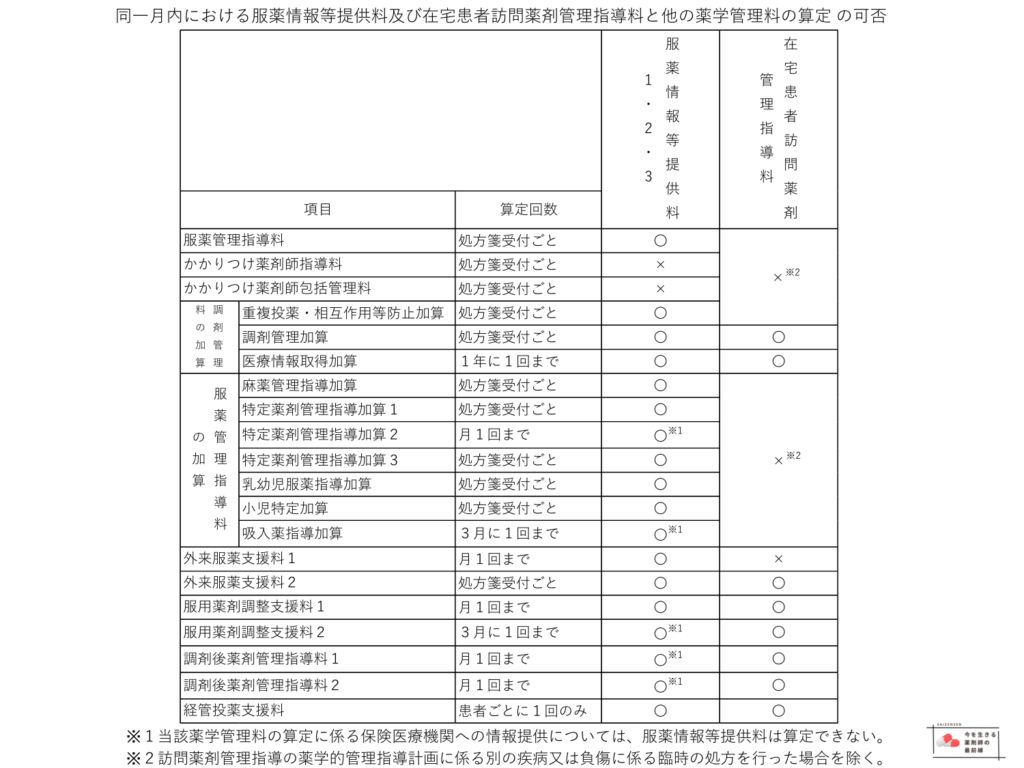

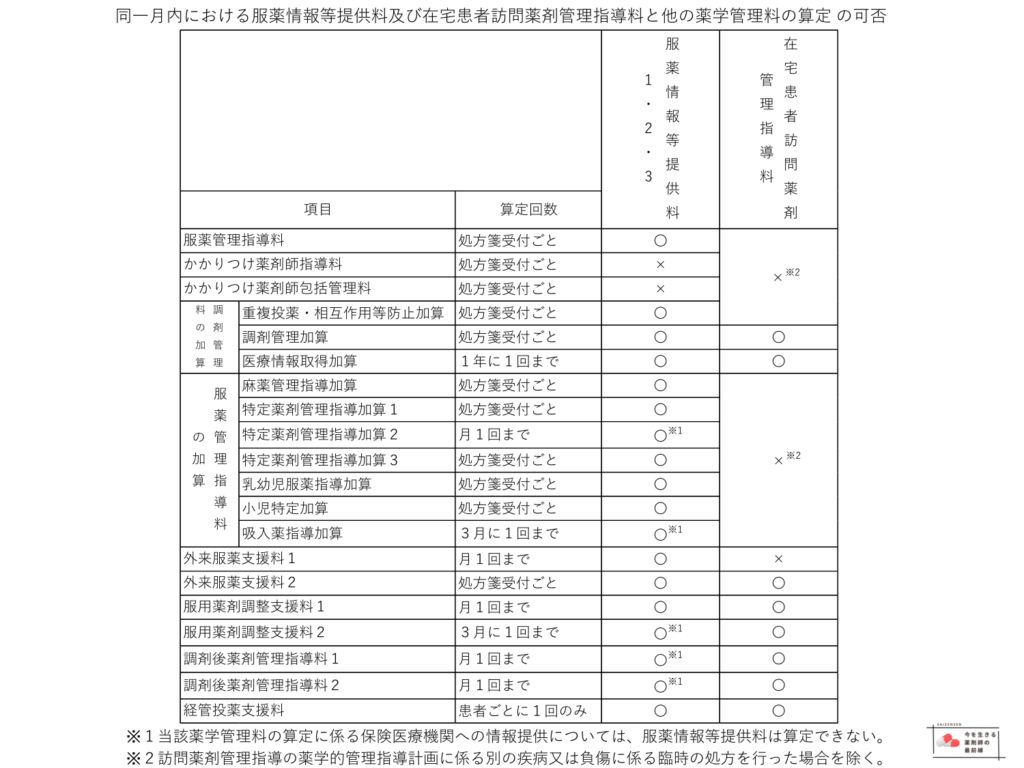

他調剤報酬との併算定の可否は以下の通りです。

参照:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 保医発0305第4号 別添3 調剤報酬点数表に関する事項 厚生労働省 令和6年3月5日

疑義解釈とQ&A

疑義解釈とQ&Aの詳細についてはこちら

原文(2024年算定要件・留意事項)

原文(2024年算定要件・留意事項)についてはこちら

コメント