早見表(2024年算定要件・薬歴・算定タイミング・レセプト摘要コメント)

算定要件の概要(2024年度)

算定要件

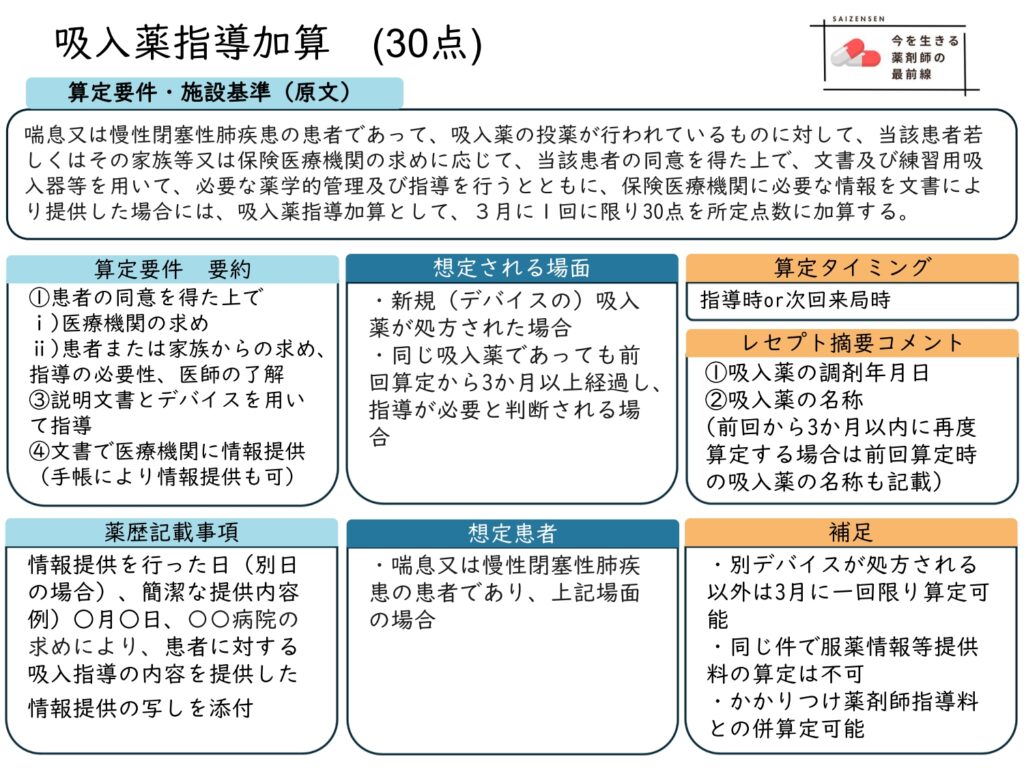

吸入薬指導加算・・・30点(3月に1回)

喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、吸入薬の投薬が行われているものに対して、当該患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、吸入薬指導加算として、3月に1回に限り30点を所定点数に加算する。

この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。

つかさ

つかさ吸入薬指導は通常の指導と比べて手技説明に時間がかかり、また適正利用には手技の理解が不可欠です。

文書及び練習用吸入器(デモ器)を使用しての指導が必要です。

服薬情報等提供料とは内容が被るため、同じ内容で併算定は不可です。

また、インフルエンザ治療薬であるイナビルのような吸入薬の指導では、算定できないことに注意ですね。

実施上の留意事項

(1) 吸入薬指導加算は、喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者が吸入薬を適切に使用し、治療効果の向上や副作用の回避に繋がるよう、以下のア及びイを行った場合に3月に1回に限り算定する。

ただし、当該患者に対し他の吸入薬が処方された場合であって、必要な吸入指導等を別に行ったときには、前回の吸入薬指導加算の算定から3月以内であっても算定できる。

ア 文書及び練習用吸入器等を用いて、吸入手技の指導を行い、患者が正しい手順で吸入薬が使用されているか否かなどの確認等を行うこと。

イ 保険医療機関に対し、吸入指導の結果等を文書により情報提供を行うこと。

同じ吸入薬であっても、3月に1回は必要な指導を行えば算定可能です。

ただし、その場合においても説明書と練習用デバイスの両方を用いての指導が必要となります。

また、手帳もしくは文書による情報提供が必要です。

(2) 当該加算に係る指導は以下のア又はイの場合に、患者の同意を得て行うものであること。

ア 保険医療機関からの求めがあった場合

イ 患者若しくはその家族等の求めがあった場合等、吸入指導の必要性が認められる場合であって、医師の了解を得たとき

①保険医療機関からの求め+患者の同意

②患者若しくは家族の求め+医師の了解+患者の同意

のどちらかを満たす必要があるということですね。

(3) 当該加算に係る吸入指導を行うに当たっては、日本アレルギー学会が作成する「アレルギー総合ガイドライン」等を参照して行うこと。

(4) (1)の「吸入指導の結果等を文書により情報提供を行うこと」とは、吸入指導の内容や患者の吸入手技の理解度等について、保険医療機関に情報提供することであり、文書の他、手帳により情報提供することでも差し支えない。ただし、患者への吸入指導等を行った結果、患者の当該吸入薬の使用について疑義等がある場合には、処方医に対して必要な照会を行うこと。

手帳に貼るための、決まった様式を予め用意しておくと良いですね。

こちらの方が手間は少ないかと思います。

ただし、地域支援体制加算の算定要件である、「服薬情報等提供料に相当する業務」に該当するためには、文書による情報提供である必要があることにご留意ください。

記載内容としては、済生会中和病院さんのHPで公開いただいている吸入指導評価表がわかりやすいです。

(5) 当該加算の算定時に行う保険医療機関への文書による情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない。

(6) 当該加算は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当該保険薬局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は算定できない。

敷地内薬局は敷地内の医療機関に対しての情報提供では算定できないということですね。

補足

- 指導時に算定が可能

- かかりつけ薬剤師指導料と併算定可

- 地域支援体制加算の服薬情報等提供料に相当する実績に含まれる(文書による情報提供である必要あり)

- 文書の例として、済生会中和病院さんのHPで公開いただいている吸入指導評価表を参照

算定できるケース、算定できないケースまとめ

| 算定可 | ・喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者に新たな吸入器が処方された場合 ・同じ吸入器であっても、必要な指導を行うことで3月に一回に限り算定可 ・別の吸入器が処方された場合は、3月以内であっても算定可 ・かかりつけ薬剤師指導料を算定している場合 ・指導時、次回来局時のどちらでも算定可 |

|---|---|

| 算定不可 | ・喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者でない場合 ・敷地内薬局から、敷地内医療機関に情報提供を行う場合 ・①保険医療機関からの求め+患者の同意 ②患者若しくは家族の求め+医師の了解+患者の同意 のどちらかも満たさない |

近隣医療機関であれば、吸入薬の初処方時には毎回「吸入指導お願いします。」の記載をするようお願いをしておきましょう。

また、2回目以降であっても、患者から求めがあった場合にはデモ器を使用して再度説明を行う事について、あらかじめ医師に了解を得ておけば算定の流れがスムーズです。

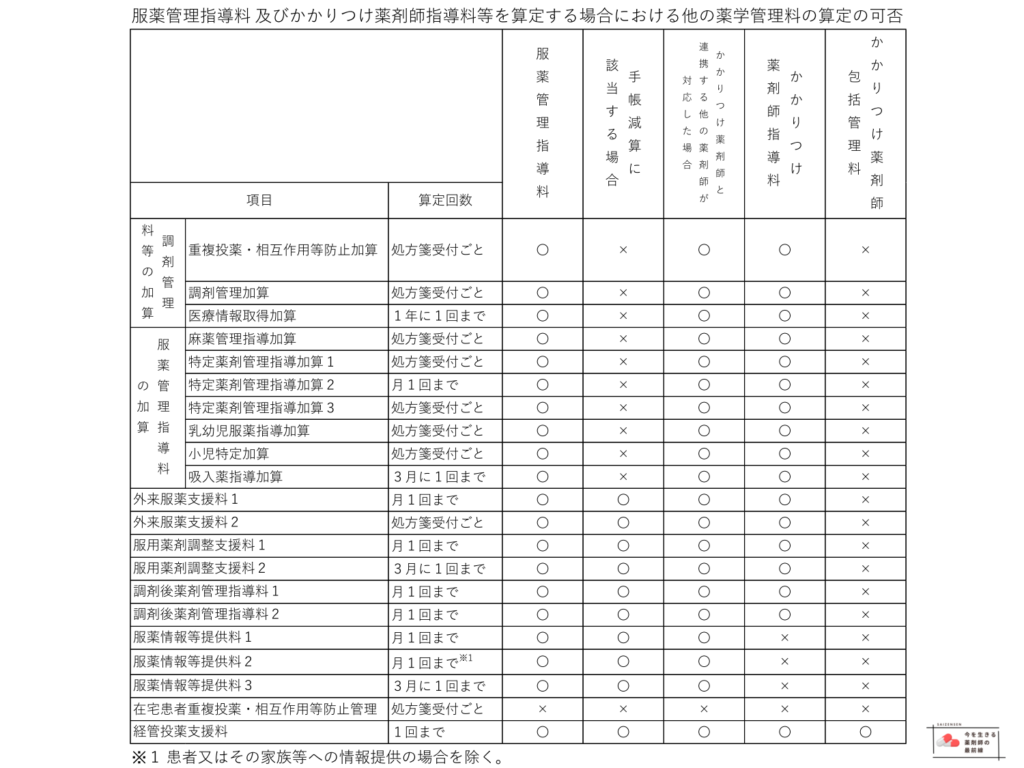

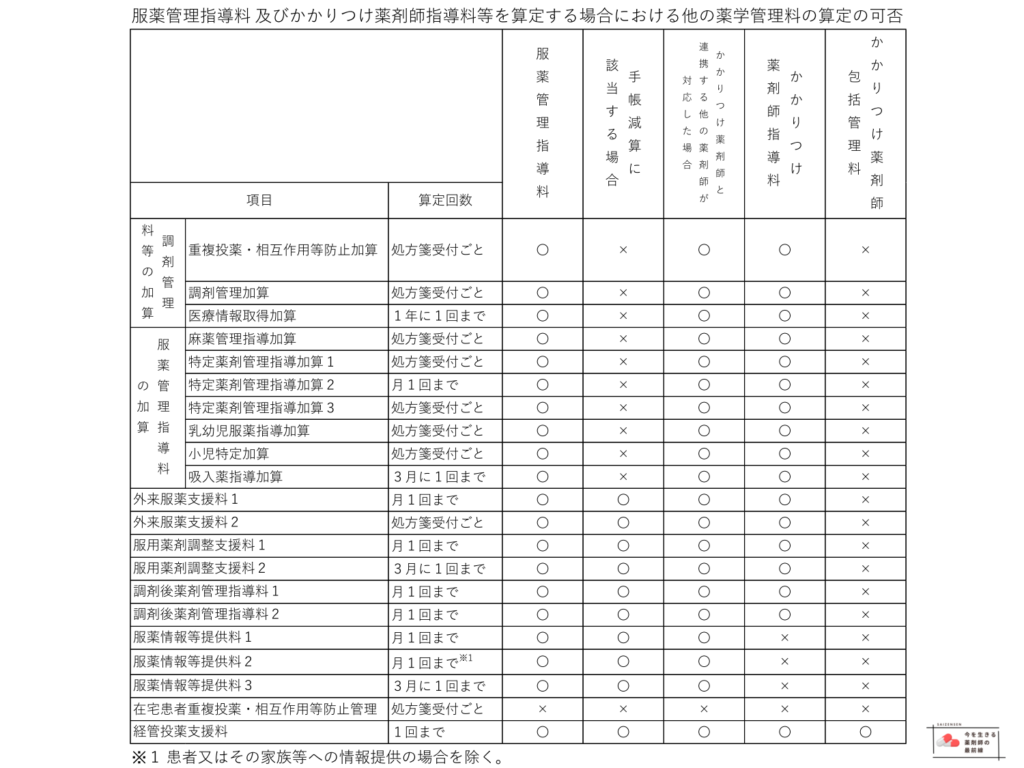

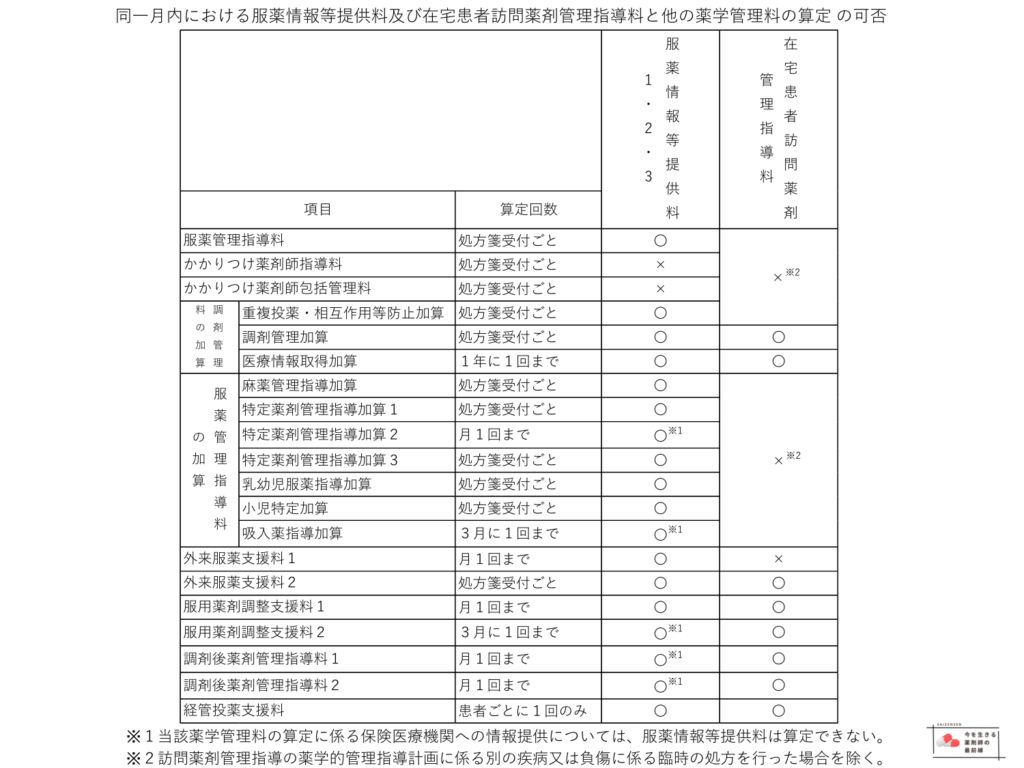

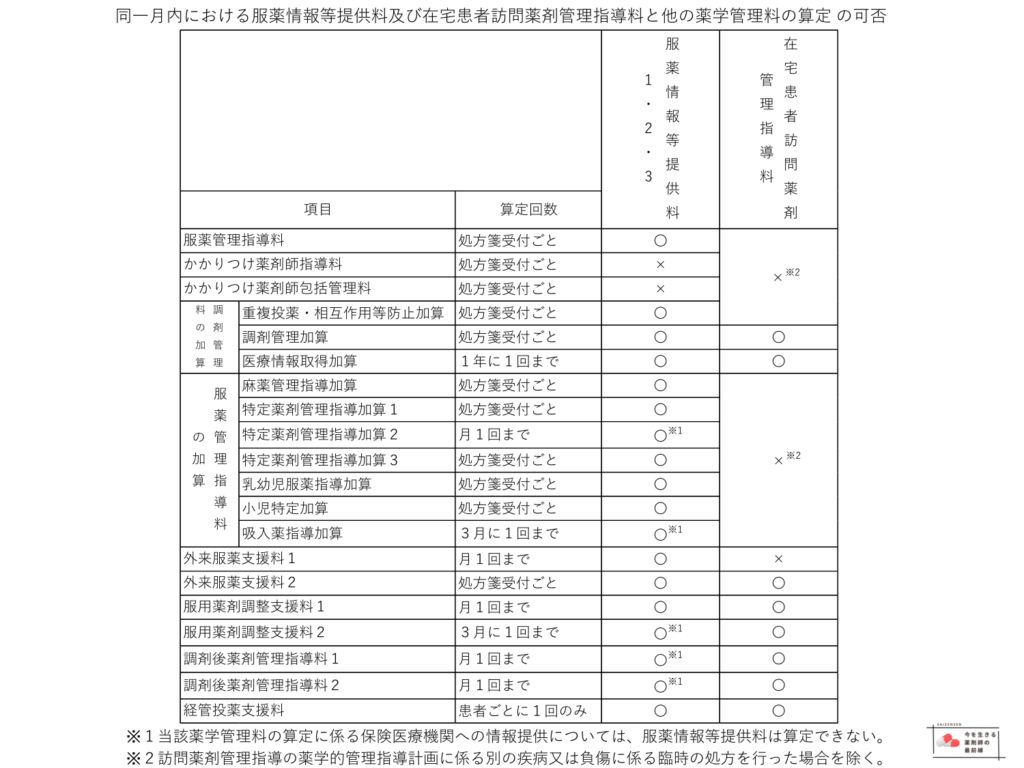

同時算定(併算定)、算定回数(算定タイミング)について

他調剤報酬との併算定の可否は以下の通りです。

参照:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 保医発0305第4号 別添3 調剤報酬点数表に関する事項 厚生労働省 令和6年3月5日

疑義解釈と保険調剤Q&A(令和6年度版より一部抜粋)

疑義解釈とQ&Aの詳細についてはこちら

原文(2024年算定要件・留意事項)

原文(2024年算定要件・留意事項)についてはこちら

コメント