早見表(2024年算定要件・薬歴・算定タイミング・レセプト、施設基準)

算定要件の概要(2024年度)

算定要件

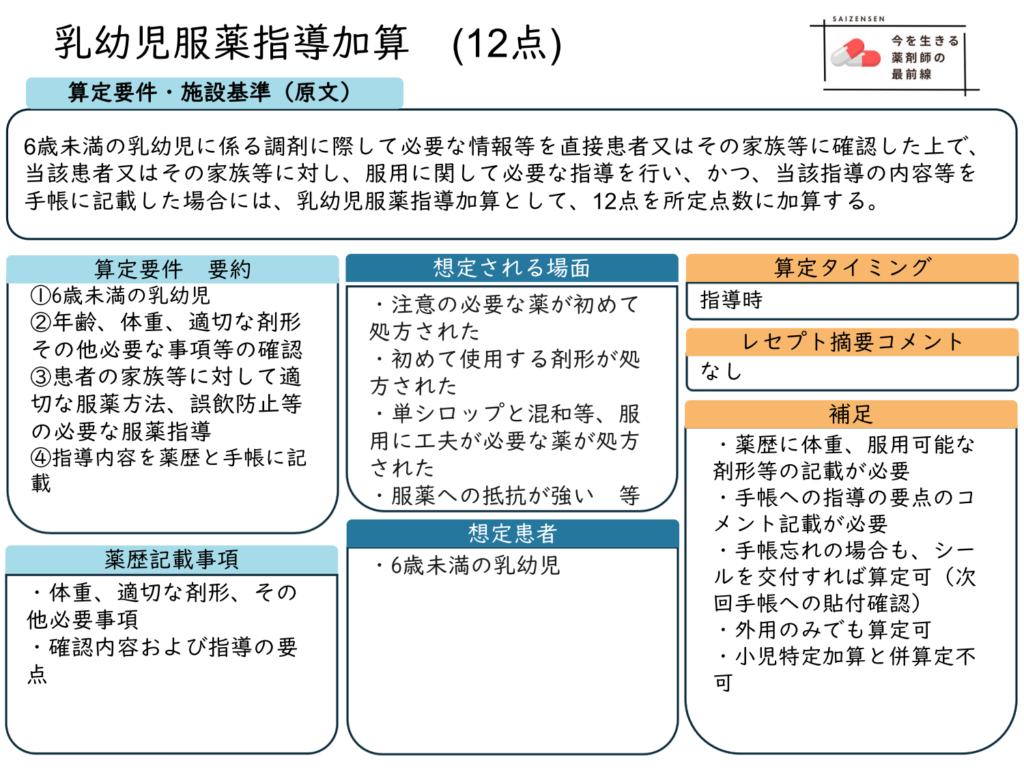

乳幼児服薬指導加算 12点

6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、乳幼児服薬指導加算として、12点を所定点数に加算する。

つかさ

つかさ6歳未満(6歳になっていない)の乳幼児を対象とした調剤報酬です。

手帳への指導内容の記載が必須なので注意しましょう。

実施上の留意事項

(1) 乳幼児服薬指導加算は、乳幼児に係る処方箋の受付の際に、年齢、体重、適切な剤形その他必要な事項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬指導を行った場合に算定する。

その時の体重や服用できる・できない剤形、その他味の好みや生活環境等を随時確認した上で、薬歴に記録しておく必要があります。

(2) 乳幼児服薬指導加算を算定した処方箋中の薬剤の服用期間中に、患者の家族等から電話等により当該処方薬剤に係る問い合わせがあった場合には、適切な対応及び指導等を行うこと。

補足 手帳なし、外用のみ等

- 手帳を持参し忘れた患者には指導内容を記載したシール等を交付することで算定可能

- 普段より手帳を利用していない患者に対しては算定不可、手帳を交付する必要がある(次回来局時手帳に貼付されているか確認が必要)

- 外用のみ等、内服薬以外の剤形についても算定は可能

- ただし、なんでも算定可能なわけではなく、あくまで必要な服薬指導を行った場合に算定が可能

- 電子お薬手帳の場合、アプリによるがアプリ内にコメントを反映できるようになっている

- 小児特定加算と併算定不可

- 体重の確認は毎回行う必要はないが、薬歴に記載は必要、確認間隔は薬剤師の判断で行う

想定される場面、指導例、コメント例、その他注意点

想定される場面

通常の服薬指導に加えて乳幼児特有の指導が必要な場面が想定されます。

例としては、以下の通りです。

- 服用・使用に注意の必要な薬が初めて処方された

- 初めて使用する剤形が処方された

- 単シロップと混和等、服用に工夫が必要な薬が処方された

- 服薬や外用剤の使用への抵抗が強い

あくまで一例であり、患者それぞれの状況等に合わせて必要と感じた指導を行うことが大切です。

指導例、手帳コメント例

指導例一覧

- シロップ薬はスポイトを使用してお子様の頬の内側に少しずつ流し込ん下さい。咳き込みやすくなるのでのどの真上からの滴下は避けて下さい。

- シロップ剤は、服用前に容器を転倒混和して中身を均一にさせます。その都度、1回量をきちんと量ってから飲ませましょう。激しく振ると泡立ってしまうので、ゆっくり混ぜてください。

- 粉薬に水を数滴加えてペースト状にし、きれいに洗った指でお子様の頬の裏側や上あごに素早く塗ってくださいそのまま母乳、ミルク、お白湯等を飲ませてください。

- 誤飲防止のため、シロップ薬は冷蔵庫のお子様の手の届かない、お子様から見えない場所に保管してください。

- 味の変化や効果減弱のおそれがあるため、粉薬を練ったり溶かしたりする場合は作り置きせず、服用ごとに1回分を作るようにしてください。

- 飲み残しがあったり、ミルク・主食嫌いの原因になる可能性があるため、お薬はミルクや主食にはまぜないようにして下さい。

- 粉薬は、強く咳き込んでいるときに服用させるとむせてしまいます。咳が落ち着いているときに飲ませましょう。

- お薬が気管に入ってしまうおそれがあるので、泣いている時に薬を飲ませることは避けてください。

- お薬が飲みにくい時は、冷たくて甘い物や味の濃いものに混ぜると薬の味がわかりにくくなり飲みやすくなります。

- 苦味が出るため、酸性の飲食物(ジュース、ヨーグルト、スポーツドリンク、乳酸菌飲料等)への混合は避けてください。

- 子どもの薬は甘く味付けされているため、用法用量以上に飲みたがるお子さんがいます。お子さんの手の届かないところに保管してください。

- 目薬が流れてしまうため、お子さまが泣いている間の点眼は避けてください。

- 軟膏やクリームが複数処方されている場合は、塗る順番を守りましょう。保湿剤など広がっても大丈夫なものを先に使い、ステロイドなど広がらない方がよいものを後に使います。

- テープ剤はお子さまが気になって剥がしてしまうことがあります。背中などなるべく手の届かないところに貼りましょう。

- おむつ替えの要領でしっかりとお子さまの足を固定して、素早く坐薬を挿入してください。

- 坐薬は、先端をベビーオイルやオリーブオイルで濡らすと挿入しやすくなります。

- 挿入後坐薬が出てこないように、30秒~2分間位ティッシュでお子さまのお尻を押さえておいてください。

こちらもあくまで例です。患者さんに必要な指導であることが前提なので、実際の聞き取り情報や処方薬剤等に合わせて指導を行い、手帳への記載をお願いします。

その他注意

月何回までと算定回数が決まっているわけではありませんが、ベタで算定できる報酬でもありません。

あくまで乳幼児特有の必要な指導をしたタイミングで算定を行いましょう。

個別指導ではよく算定の根拠としての「指導が必要と判断した理由」で詰められるイメージがありますね。

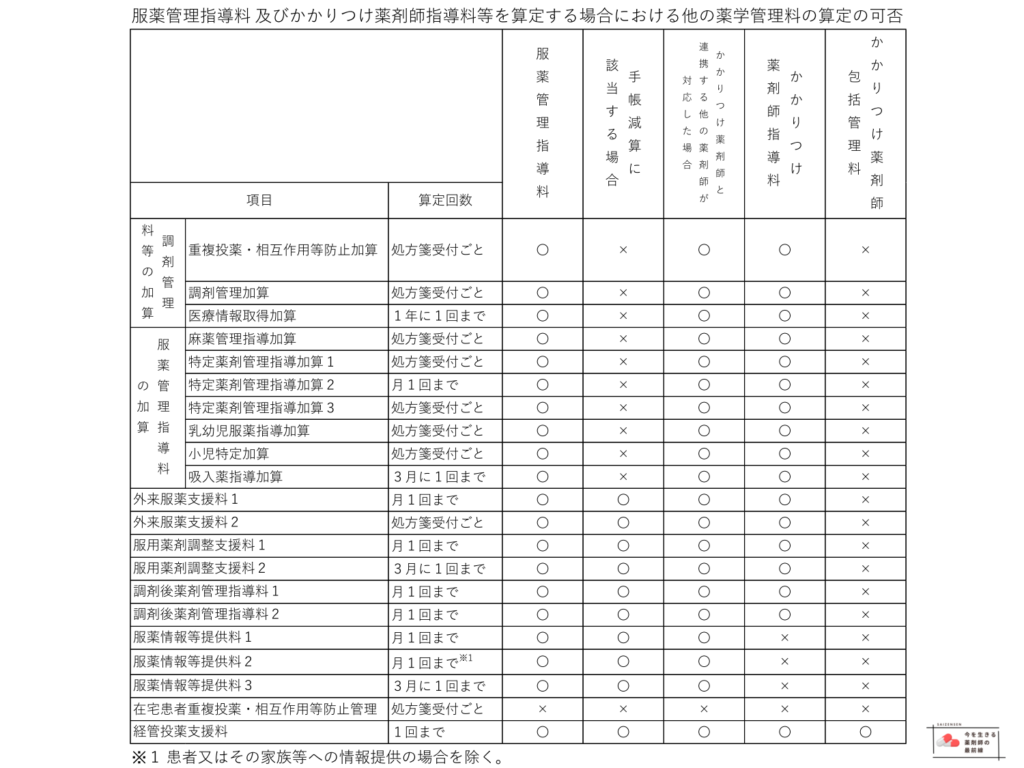

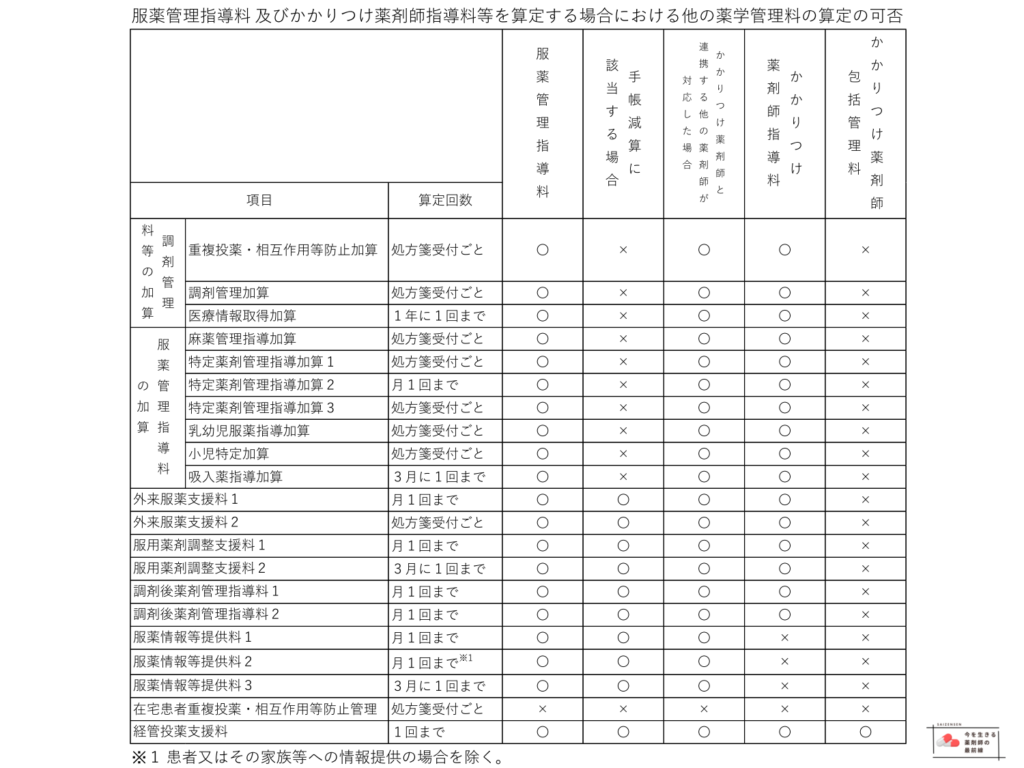

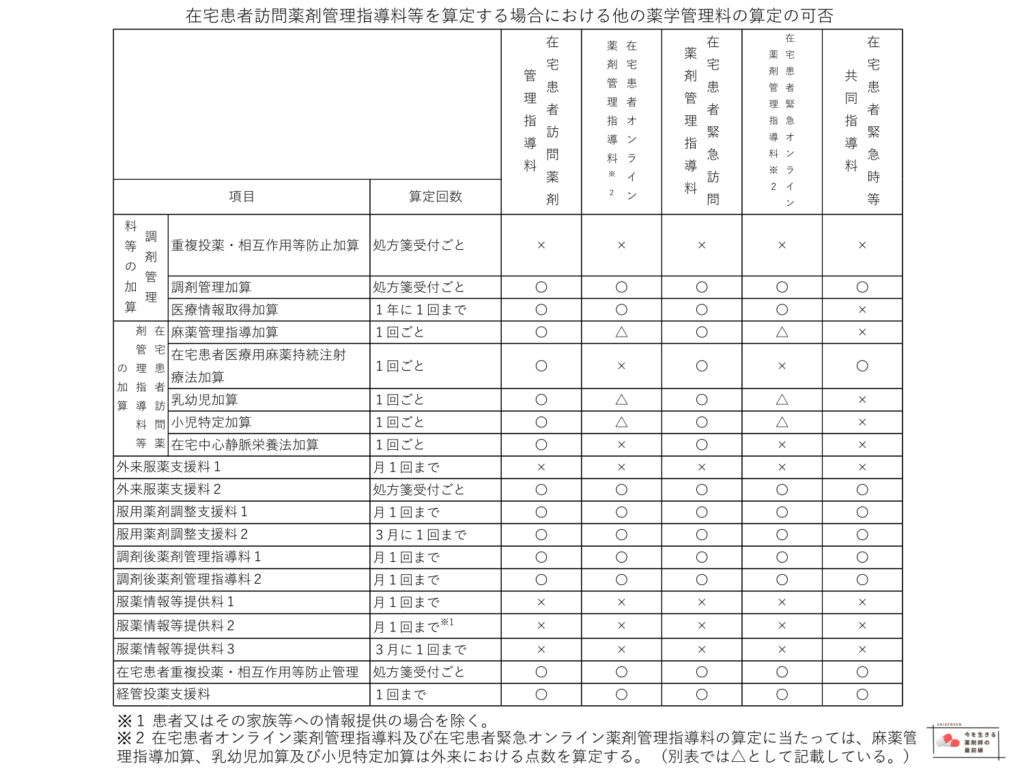

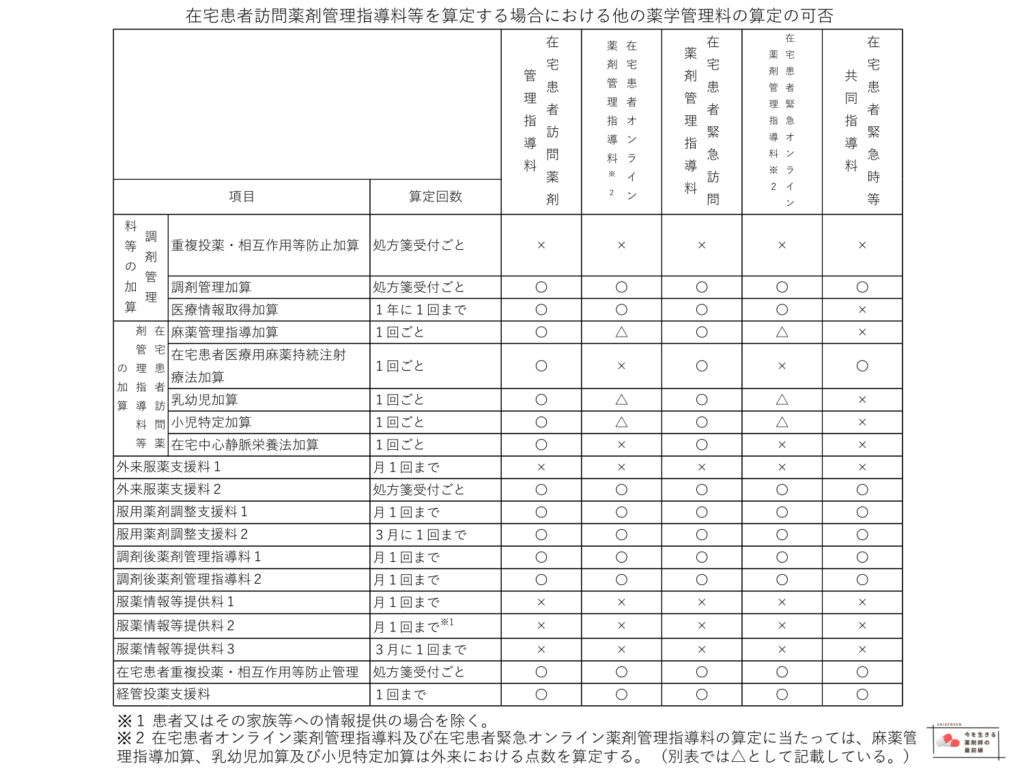

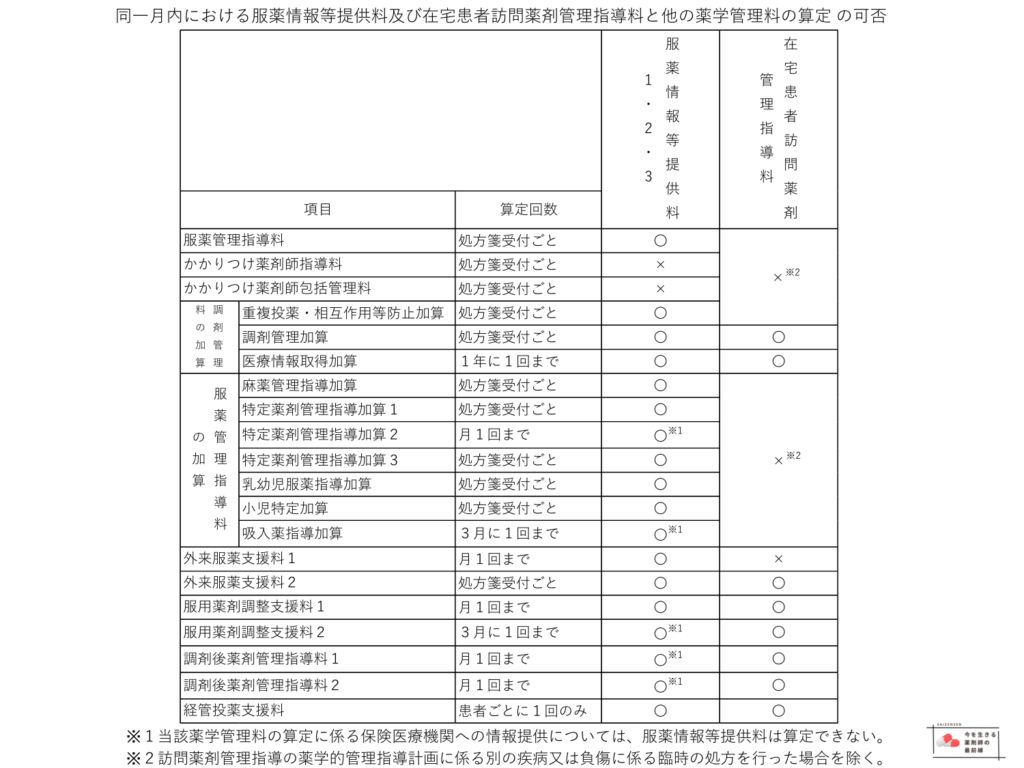

同時算定(併算定)、算定回数(算定タイミング)について

他調剤報酬との併算定の可否は以下の通りです。

参照:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 保医発0305第4号 別添3 調剤報酬点数表に関する事項 厚生労働省 令和6年3月5日

疑義解釈と保険調剤Q&A(令和6年度版より一部抜粋)

疑義解釈とQ&Aの詳細についてはこちら

原文(2024年算定要件・留意事項)

原文(2024年算定要件・留意事項)についてはこちら

コメント