早見表(2024年算定要件・薬歴・算定タイミング・レセプト摘要コメント)

算定要件の概要(2024年度)

算定要件

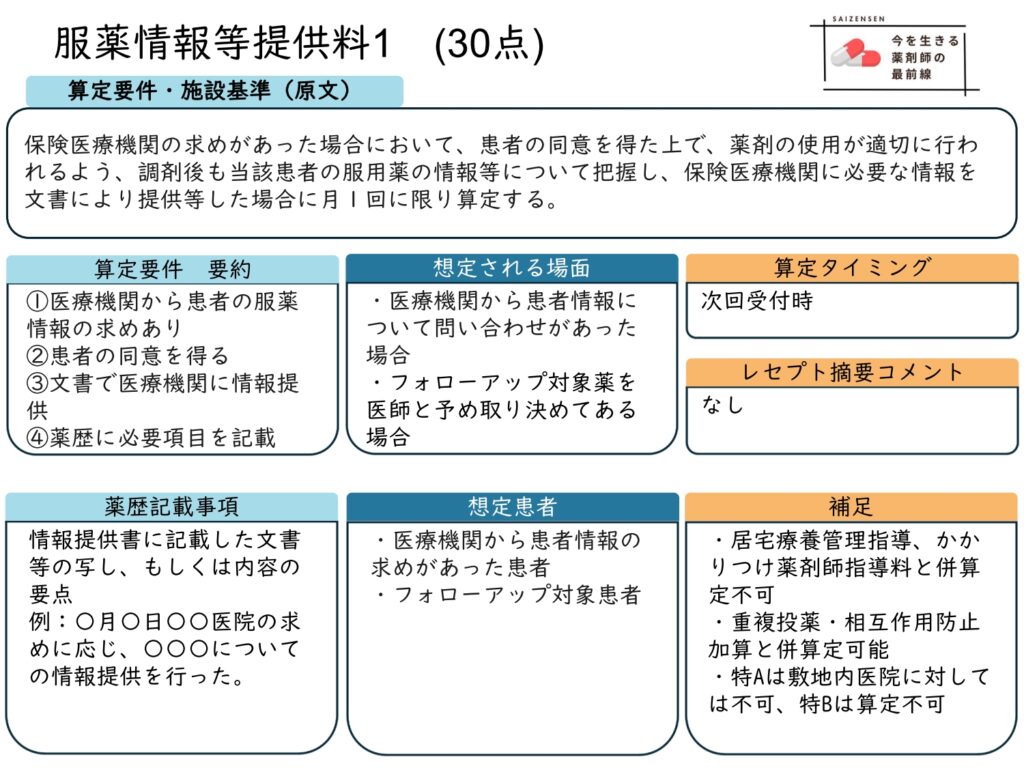

服薬情報等提供料1 30点

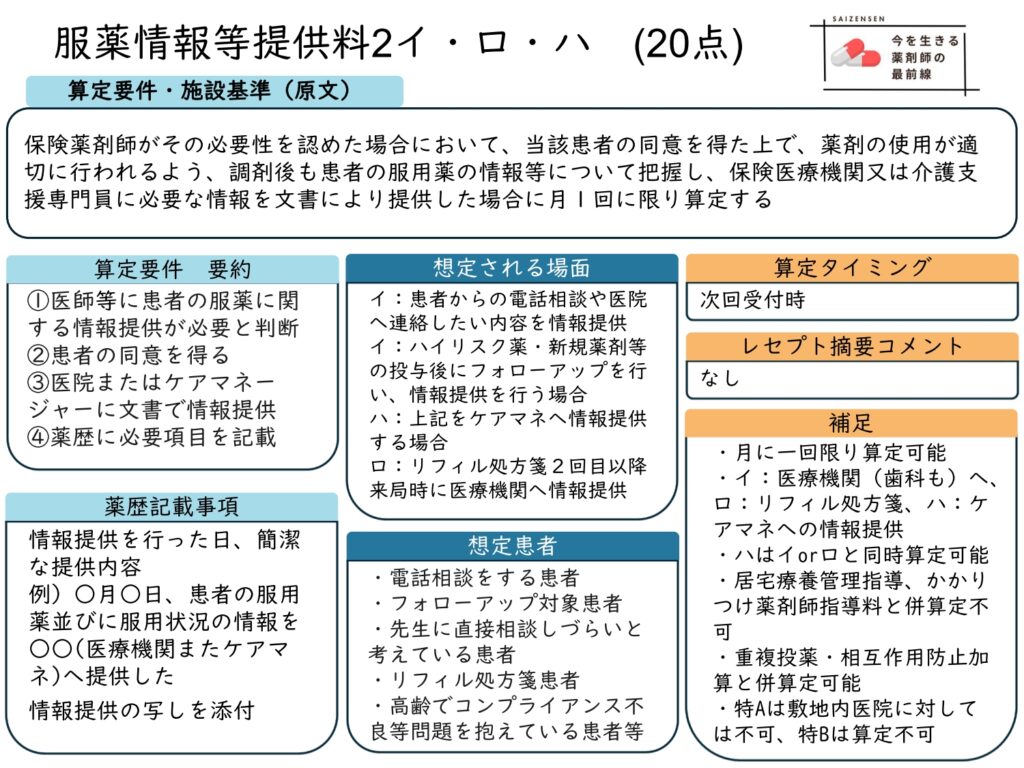

服薬情報等提供料2

イ 保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合 20点

ロ リフィル処方箋による調剤後、処方医に必要な情報を文書により提供した場合 20点

ハ 介護支援専門員に必要な情報を文書により提供した場合 20点

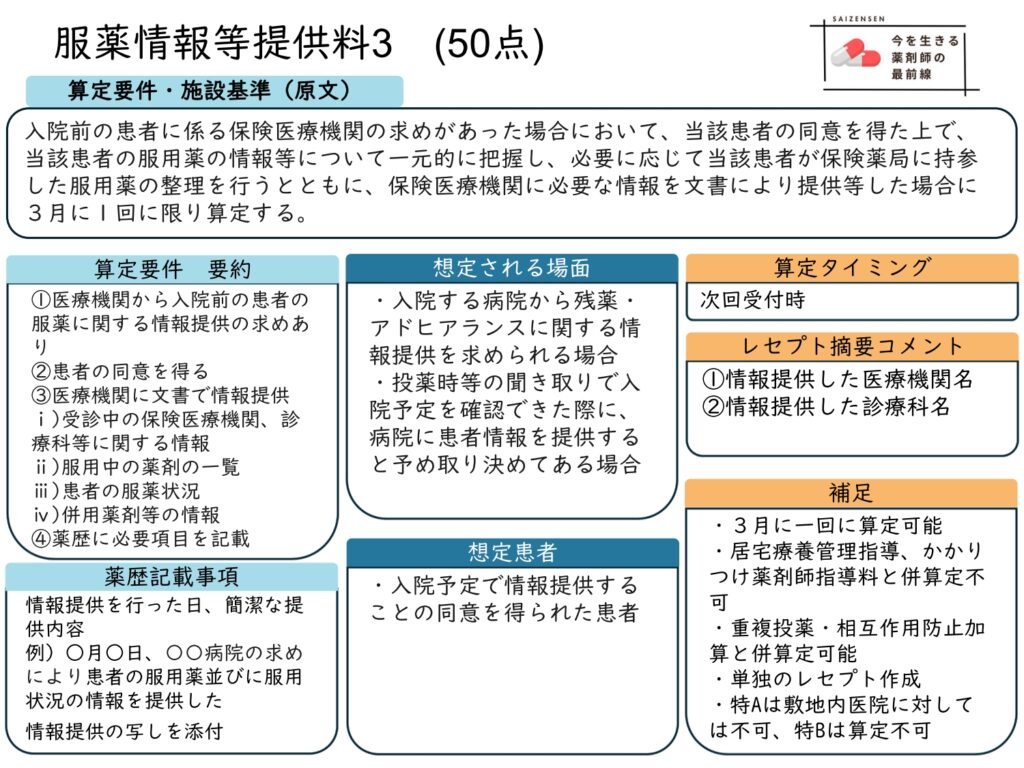

服薬情報等提供料3 50点

1については、保険医療機関の求めがあった場合において、患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に月1回に限り算定する。

2については、保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、当該患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関又は介護支援専門員に必要な情報を文書により提供を行った場合に月1回に限り算定する。

3については、入院前の患者に係る保険医療機関の求めがあった場合において、当該患者の同意を得た上で、当該患者の服用薬の情報等について一元的に把握し、必要に応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の整理を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に3月に1回に限り算定する。

区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料、区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料又は区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。

区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、算定できない。

区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。

つかさ

つかさ服薬情報等提供料の1,2,3に関してはそれぞれ算定の要件が違います。

詳細は事項で解説します。

しかし、文書による情報提供が前提であること、

かかりつけ薬剤師と在宅患者に対しては算定が不可であること、

敷地内薬局が敷地内医療機関への情報提供では算定不可であること、

特別調剤基本料Bを算定する薬局は算定不可であることは共通事項です。

実施上の留意事項

(1)服薬情報等提供料は、保険薬局において調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報等を把握し、保険医療機関に当該情報を提供することにより、医師の処方設計及び患者の服薬の継続又は中断の判断の参考とする等、保険医療機関と保険薬局の連携の下で医薬品の適正使用を推進することを目的とするものである。

医薬品適正使用のための連携を目的とし、保険薬局から保険医療機関への情報提供を幅広く評価した調剤報酬ですね。

(2)服薬情報等提供料1は、保険医療機関から(5)のアからウに掲げる情報提供の求めがあった場合にその理由とともに、患者の同意を得て、現に患者が受診している保険医療機関に対して、当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場合に算定できる。これには、次に掲げる場合が含まれる。なお、残薬に係る情報提供に関しては、単に確認された残薬の状況を記載するだけではなく、その後の残薬が生じないために必要な内容を併せて記載すべきであり、情報提供後の当該患者の服薬状況を継続して把握しておくこと。

ア 処方箋を発行した保険医療機関が患者の服用薬の残薬の報告を求めており、保険薬局において患者の服用薬の残薬を確認し、残薬が生じている場合はその理由を薬学的に分析した上で当該保険医療機関に対して情報提供を行った場合

イ 調剤基本料の「注11」に掲げる医師の指示による分割調剤及びリフィル処方箋による調剤において、2回目以降の調剤時に患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、処方医に対して情報提供を行った場合

この場合において、次に掲げる事項を含めるものとする。

・残薬の有無

・残薬が生じている場合はその量及び理由

・副作用の有無

・副作用が生じている場合はその原因の可能性がある薬剤の推定

ウ 保険医療機関からの求めに応じ、入院前の患者の服用薬について確認し、依頼元の医療機関に情報提供した場合

服薬情報等提供料1は、(5)のアからウに掲げる情報提供内容が基本的な要件となっています。

それ以外にも、本項のア~ウで示す、残薬に関係するものや、分割・リフィルのフォローアップ、入院前の情報提供についても、条件を満たせば服薬情報等提供料2ではなく点数の高い服薬情報等提供料1での算定が可能であるということが記載されています。

(3)服薬情報等提供料2は、保険薬剤師が患者の服薬状況等について薬学的な分析に基づき患者の薬学的管理に必要な情報を文書により以下のとおり情報提供した場合に算定できる。なお、残薬に係る情報提供に関しては、単に確認された残薬の状況を記載するだけではなく、その後の残薬が生じないために必要な内容を併せて記載するとともに、情報提供後の当該患者の服薬状況を継続して把握しておくこと。

ア 服薬情報等提供料「2のイ」 保険薬局の保険薬剤師が薬剤服用歴等に基づき患者の服薬に関する(5)のアからエまでに掲げる情報提供の必要性を認めた場合であって、患者の同意を得て、現に患者が受診している保険医療機関に対して、当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場合。これには、保険薬局において患者の服用薬の残薬、副作用の発現状況等を確認し、処方箋を発行した保険医療機関に対して情報提供を行った場合、現に歯科医療機関を受診している患者について、当該歯科医療機関に対して他の医療機関の処方に基づく当該患者の服用薬、服薬状況等の情報提供を行った場合が含まれる。

イ 服薬情報等提供料「2のロ」 保険薬局の保険薬剤師がリフィル処方箋に基づく調剤後、処方医に対して当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場合。

ウ 服薬情報等提供料「2のハ」 保険薬局の保険薬剤師が薬剤服用歴等に基づき患者の服薬に関する(5)のアからエまでに掲げる情報提供の必要性を認め、介護支援専門員が関与する要介護又は要支援認定を受けた患者で、居宅療養管理指導を同一月に算定していない場合において、患者の同意を得て、当該患者の介護支援専門員に対して、患者の服薬状況等を踏まえた薬学的な分析に基づき、特に必要な情報を文書等により提供した場合。なお、この場合において、介護支援専門員からの情報提供の求めがあった場合においても保険薬局の保険薬剤師が情報提供の必要性を認めたうえで要件を満たせば算定することができる。

「2のハ」について。

居宅療養管理指導と同一月には算定できないことから、あくまで在宅ではなく外来の患者、もしくは在宅医療開始前月であることに注意です。

(4)服薬情報等提供料3は、以下の場合に算定できる。

ア 入院を予定している患者について、保険医療機関の求めがあった場合において、患者が服用中の薬剤について、当該患者若しくはその家族等への聞き取り又は他の保険薬局若しくは保険医療機関への聞き取り等により、一元的に把握し、必要に応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の整理を行うとともに、患者が入院を予定している保険医療機関に対して、当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場合に算定できる。

イ 保険医療機関の求めについては、患者が入院を予定している保険医療機関からの求めのほか、患者が受診している他の保険医療機関からの求めを含む。

ウ 患者の服用薬等については、当該保険薬局で調剤した薬剤、他の保険薬局で調剤された薬剤、保険医療機関で院内投薬された薬剤等を一元的に把握すること。

エ 算定に当たっては、別紙様式1-2又はこれに準ずるものを用いて、以下の内容について保険医療機関への情報提供を行うこと。

・受診中の保険医療機関、診療科等に関する情報

・服用中の薬剤の一覧

・患者の服薬状況

・併用薬剤等の情報

入院先の病院との連携が前提となりますね。

(5)保険医療機関に対する情報提供の内容は次のとおりとする。

ア 当該患者の服用薬及び服薬状況

イ 当該患者に対する服薬指導の要点

ウ 服薬期間中の患者の状態の変化等、自覚症状がある場合はその原因の可能性がある薬剤の推定

エ 当該患者が容易に又は継続的に服用できるための技術工夫等の調剤情報

途中で何度も出てくる、情報提供の内容の具体例がこちらです。

(6)服薬期間中の体調の変化等の患者の訴えや自覚症状がある場合には、患者の自覚症状が薬剤の副作用によるものか否かに関する分析結果を踏まえて服薬指導し、当該分析及び指導の要点を情報提供することとし、また、患者に対する服薬指導は、当該分析結果を踏まえたものとする。なお、患者の自覚症状の分析に当たっては、「重篤副作用疾患別対応マニュアル」(厚生労働省)等を参考とすることが望ましい。

(7)(5)のエについては、処方箋の記入上の疑義照会等では算定できない。

(8)保険医療機関への情報提供については、次の場合に算定する。

ア 患者1人につき同一月に2回以上服薬情報等の提供を行った場合においても、月1回のみの算定とする。

イ 複数の保険医療機関の医師又は歯科医師に対して服薬情報等の提供を行った場合は、当該保険医療機関の医師又は歯科医師ごとに月1回に限り算定できる。

ウ 処方箋を発行していない保険医療機関の医師又は歯科医師に対して服薬情報等の提供を行った場合は、必要に応じて処方箋を発行した医療機関の医師又は歯科医師に対して同様の服薬情報等を提供すること。この場合においては、当該保険医療機関の医師又は歯科医師ごとに月1回に限り算定できる。

ちなみに、服薬情報等提供料1,2,3は同じ内容でなければ、同じ月に同一患者でそれぞれを算定することが可能です。

算定回数のカウントは1,2,3それぞれで行われます。

(9)介護支援専門員に対して服薬情報等を提供し服薬情報等提供料2を算定した場合であって、処方箋を発行した保険医療機関の医師又は歯科医師に対しても同様の服薬情報等の提供を行った場合においては、服薬情報等提供料2を別に算定できる。ただし、情報提供の内容については、(10)に示すように相手方に応じたものとすること。

服薬情報等提供料2のハは、同じ内容についてでも服薬情報等提供料2のイ・ロと同じ月に算定が可能ということですね。

ただし、レセコンによっては上手く設定できない場合もあるようです。

(10)保険医療機関への情報提供に当たっては、別紙様式1-1、別紙様式1-2又はこれに準ずる様式の文書等に必要事項を記載し、患者が現に診療を受けている保険医療機関に交付すること。介護支援専門員への情報提供に当たっては、「多職種連携推進のための在宅患者訪問薬剤管理指導ガイド」(令和4年度・令和5年度厚生労働科学研究費補助金長寿科学政策研究事業薬学的視点を踏まえた自立支援・重度化防止推進のための研究)等を参照されたい。また、介護支援専門員への情報提供については、「多職種連携推進のための在宅患者訪問薬剤管理指導ガイド」別添の報告書様式及び薬学的評価シートを参考に当該患者の生活様式を踏まえた薬学的分析を行うとともに、情報提供の際には介護支援専門員が理解しやすい表現で実施すること。

(11)服薬情報等提供料は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当該保険薬局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は算定できない。また、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料若しくは在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者に係る情報提供を行った場合は算定できない。

(12)服薬情報等提供料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

補足

- 服薬情報等提供料2について評価体系を一部改訂し、

①リフィル処方箋の調剤に伴う医療機関への情報提供

②介護支援専門員への情報提供

が新たな対象として要件に追加された - 服薬情報等提供料2の、患者・家族の求めに応じて実施する情報提供に係る評価が廃止された

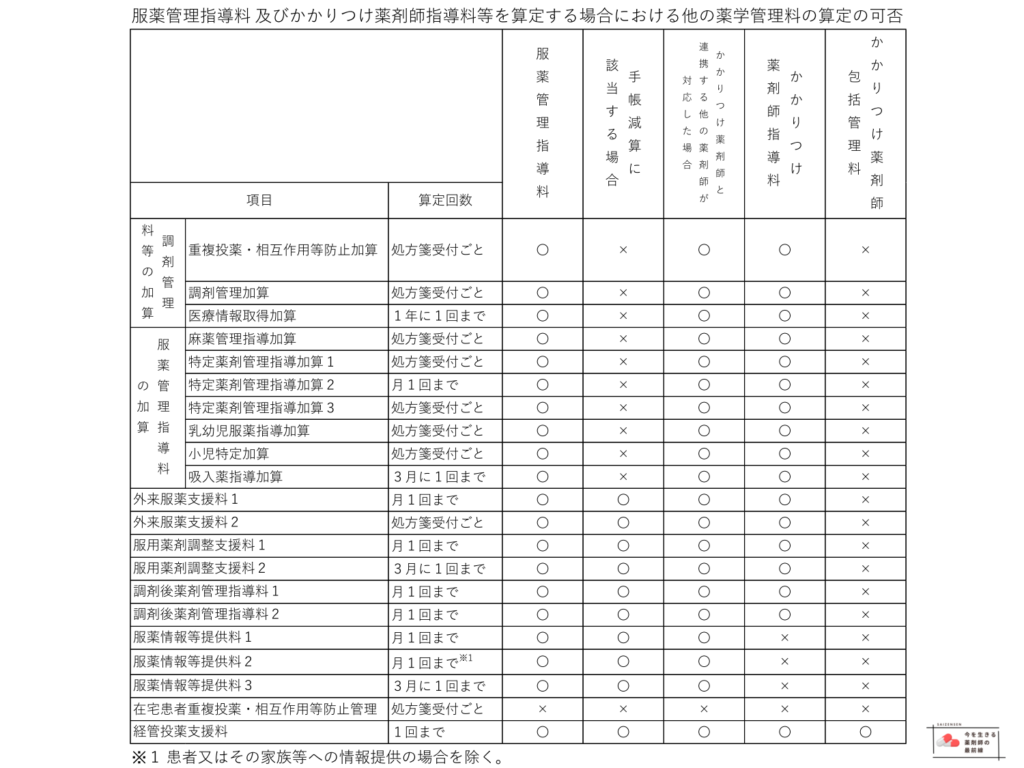

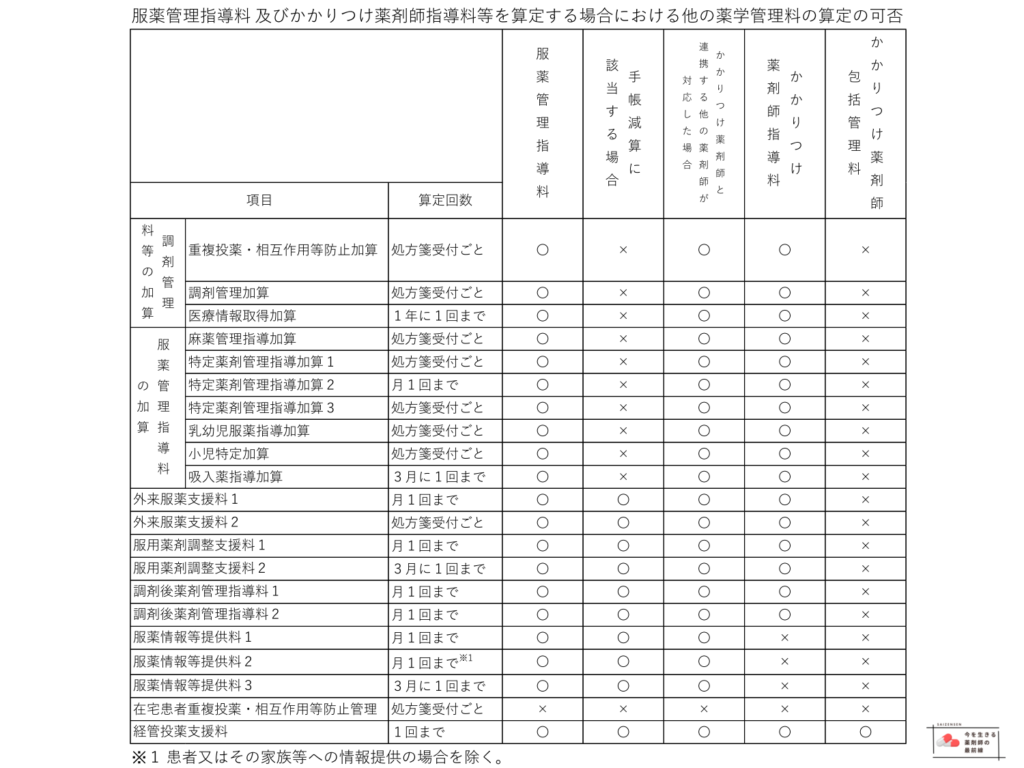

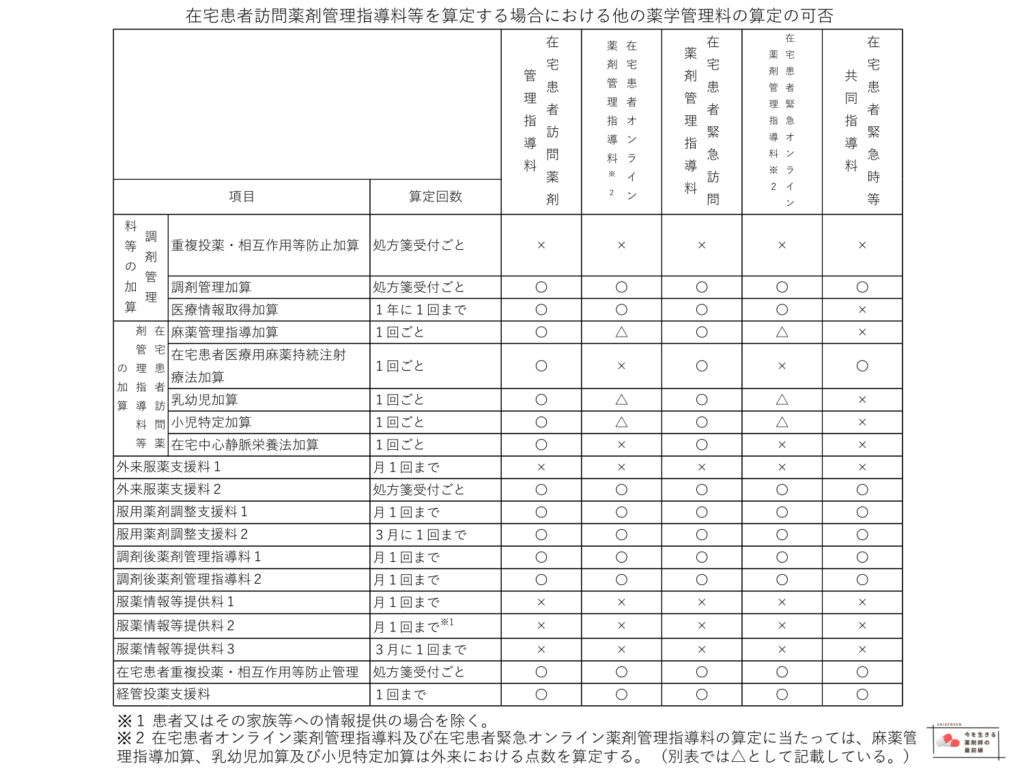

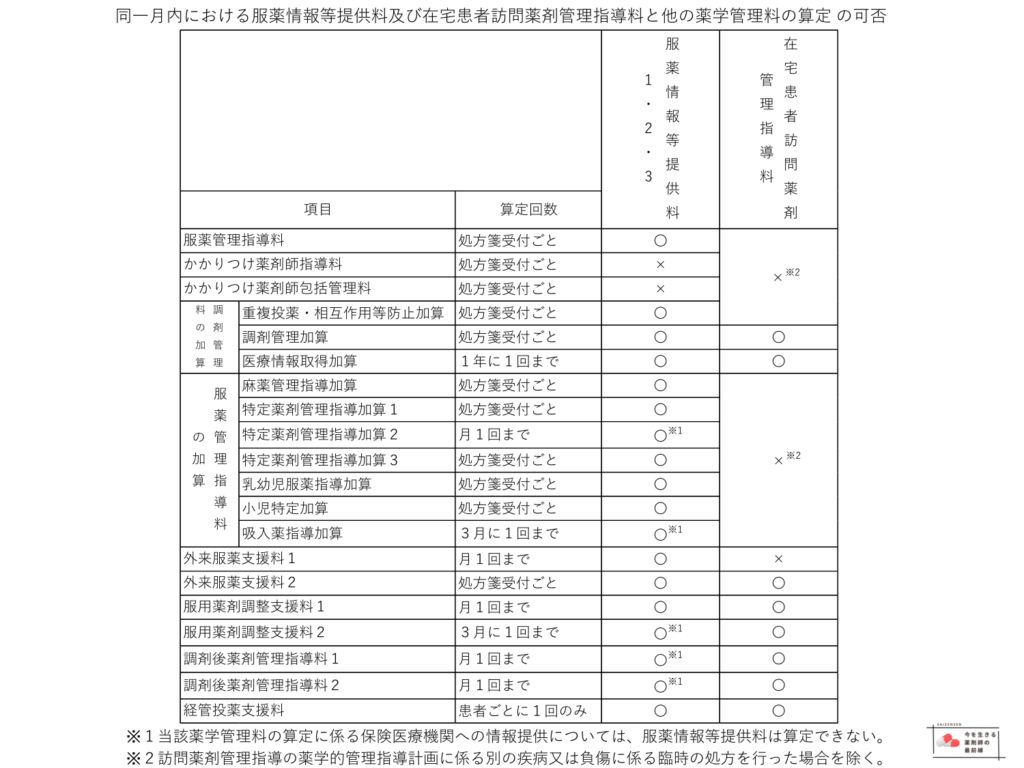

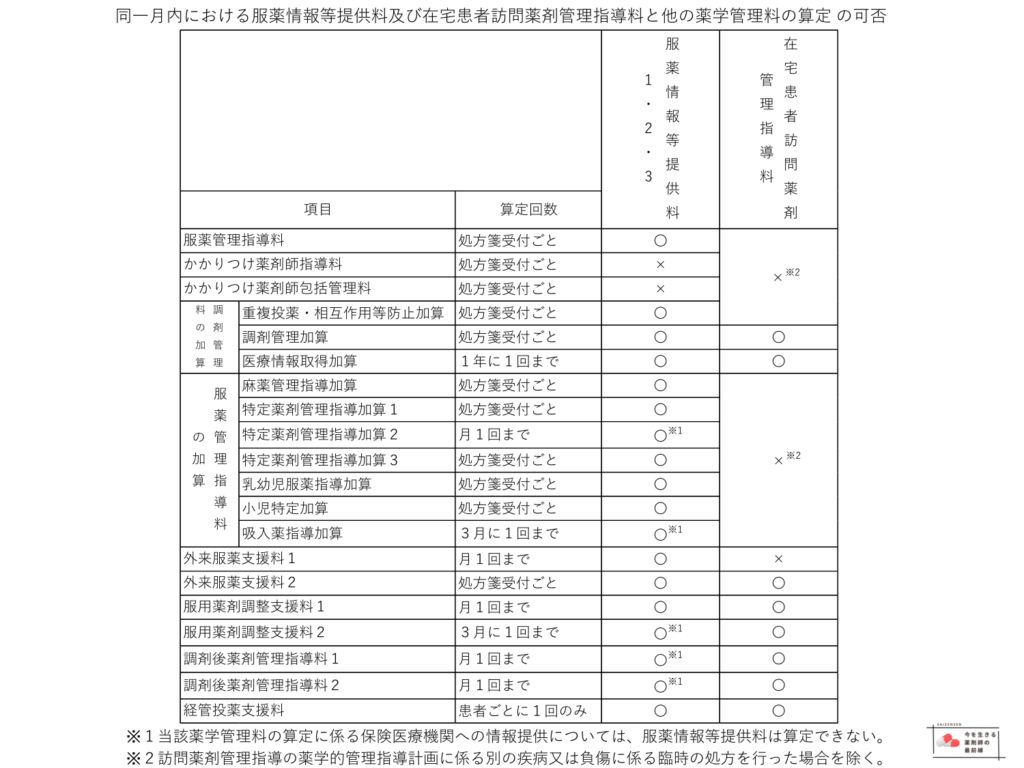

同時算定(併算定)、算定回数(算定タイミング)について

参照:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 保医発0305第4号 別添3 調剤報酬点数表に関する事項 厚生労働省 令和6年3月5日

ピックアップ事項としては、

- 服薬情報等提供料1,2,3共に、重複投薬・相互作用等防止加算と併算定可

- 服薬情報等提供料1,2,3共に、麻薬管理指導加算と併算定可

- 服薬情報等提供料1,2,3共に、乳幼児服薬指導加算と併算定可

- 服薬情報等提供料1,2,3共に、小児特定加算と併算定可

- 服薬情報等提供料1,2,3共に、外来服薬支援料1と併算定可

- 服薬情報等提供料1,2,3共に、服用薬剤調整支援料1と併算定可

- 特定薬剤管理指導加算2、吸入薬指導加算、服用薬剤調整支援料2、調剤後薬剤管理指導料1・2のような情報提供が要件のメインとなる報酬においては、同じ内容での併算定不可(別件であれば併算定可)

上の6つの報酬に対しては、算定時文章にて情報を提供した場合に抱き合わせで併算定が可能ということですね。算定忘れに気を付けましょう。

服薬情報等提供料は3枚目の列項目に設定されるほど併算定が複雑です。

すぐにこの表を見れるように準備しておくと良いですね。

補足:服薬情報等提供料の中での併算定の可否

- 服薬情報等提供料1,2,3は、同じ内容を同じ医療機関に向けてでなければそれぞれ別個に併算定可能

- 服薬情報等提供料2のハは、同じ内容であっても服薬情報等提供料2のイ、服薬情報等提供料2のロと併算定可能

疑義解釈とQ&A

疑義解釈とQ&Aの詳細についてはこちら

原文(2024年算定要件・留意事項)

原文(2024年算定要件・留意事項)についてはこちら

コメント

コメント一覧 (2件)

いつも勉強させてもらっています。

お忙しい中、大変恐縮ですが、質問させてください。

実施上の留意事項(8)についてですが、「ア」の記述に対して「イ」と「ウ」の内容が矛盾しているように見えます。これは医師(医療機関)が異なれば同一月でも同じ点数(「1」、「2」)を複数回算定可能と解釈してもいいのでしょうか?それとも記事中の吹き出しにあるように、「1」、「2」、「3」を同一月に算定できるという意味でしょうか?

もし、「1」や「2」を複数回 算定可能な場合、次回来局時にはどのように請求すればいいのでしょうか?

もし、ご存知であれば教えていただければありがたいです。

コメントに気づかずお返事遅くなってしまいました💦

申し訳ないです。

それでは、回答させていただきます。

確かに、一見矛盾があるように見えますよね。

というかそのまま受け取れば矛盾していると感じて当然かと思います。

多数疑義解釈等出ていますので、それらを合わせて解釈していきます。

まず、「ア」については、”あくまで原則一人に月1回ですよ”ということが示されています。

しかし、例外的なものが多数あります。

それが、「イ」の”各保険医療機関の医師等ごとに”であったり、「ウ」の”処方箋を発行していない保険医療機関の医師等”といった例外的条件が示されていると考えてよいかと思います。

また、疑義解釈により、1,2,3はそれぞれで同じ内容でないならば月に1回ずつは算定可能とされています。

これも例外的な算定条件が示されているといって良いでしょう。

他にも、介護支援専門員への情報提供は医師への情報提供とは別個に算定可能というものまでありますね。

さて、こうなってくると情報提供の算定が大渋滞を起こしそうですよね。

正直なところ、私もこうすれば正解!というものはわかりません。

聞いたところによると、服薬情報等提供料123それぞれ単独レセプト作成ができる(処方に寄らず算定可能)なレセコンもあるとの話もありますが、私の会社で使用しているレセコンではできません。

できるレセコンならばその方法が一番楽ではないでしょうか。

できないとなると、複数回に分けるしかないかなと思います。

情報提供の次回受付時に確実に算定をしなければならないとは決まっていないと認識しているので、2回3回に分けていくしかないかと考えられます。

スマートではありませんが、いつの何に対する情報提供かわかるようにしたうえで、追々の受付時に順次算定していき、レセ摘コメントには誤解の無いようにどこの誰に対しての情報提供かを記載すると、より安全でしょう。

以上が回答となります。

参考となれば幸いです。