早見表(2024年算定要件・薬歴・算定タイミング・レセプト、施設基準)

算定要件の概要(2024年度)

算定要件

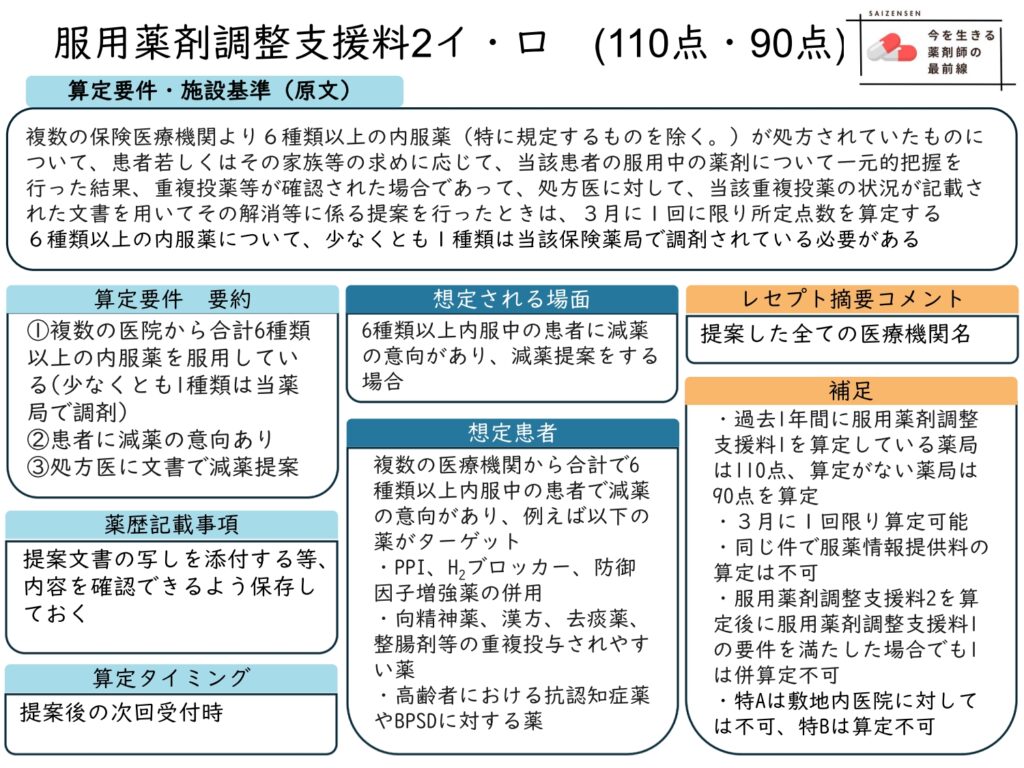

服用薬剤調整支援料2

イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において行った場合 110点

ロ イ以外の場合 90点

2については、複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、患者又はその家族等の求めに応じ、当該患者が服用中の薬剤について、一元的に把握した結果、重複投薬等が確認された場合であって、処方医に対して、保険薬剤師が当該重複投薬等の解消に係る提案を文書を用いて行った場合に、3月に1回に限り所定点数を算定する。ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。

2については、区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、算定できない。

つかさ

つかさ取り組みを評価してくれる調剤報酬ですね。

複数の保険医療機関から内服薬が処方されている前提であることに注意です。

実施上の留意事項

ア 服用薬剤調整支援料2は、複数の保険医療機関から内服薬が合計で6種類以上処方されている患者に対して、患者若しくはその家族等の求めに応じて、保険薬局の保険薬剤師が、重複投薬等の解消のために以下の取組を全て行った場合に算定する。なお、詳細な施設基準については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」を参照すること。

(イ) 患者の服用薬について、手帳の確認、患者への聞き取り又は他の保険薬局若しくは保険医療機関への聞き取り等により、一元的に把握すること。なお、同種・同効薬が処方されている場合は、必要に応じて処方の背景を処方医又は患者若しくはその家族等に確認すること。

(ロ) 重複投薬等のおそれがある場合には、重複投薬等の解消に係る提案を検討し、当該提案及び(イ)の内容を記載した報告書を作成し、処方医に対して送付すること。

イ 内服薬の種類数の考え方は、服用薬剤調整支援料1に準ずる。

また、6種類以上の内服薬について、少なくとも1種類は当該保険薬局で調剤されている必要がある。

服用薬剤調整支援料1についてはこちらをご参照ください。

ウ アの(ロ)の報告書は、以下の内容を含む別紙様式3又はこれに準ずるものをいう。

(イ) 受診中の保険医療機関、診療科等に関する情報

(ロ) 服用中の薬剤の一覧

(ハ) 重複投薬等に関する状況

(ニ) 副作用のおそれがある患者の症状及び関連する薬剤

(ホ) その他(残薬、その他患者への聞き取り状況等)

厚生労働省の出す別紙様式3をご参照ください。

エ 「重複投薬等の解消に係る提案」とは、重複投薬の状況や副作用の可能性等を踏まえ、患者に処方される薬剤の種類数の減少に係る提案をいう。この場合において、当該文書の写しを薬剤服用歴等に添付する等の方法により保存しておくこと。

なお、服用薬剤調整支援料2に係る提案を行った直後に受け付けた当該処方医の発行した処方箋に関しては、実施した服用薬剤調整支援料2の提案内容と同一の処方内容の場合において、重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料は算定できない。

提案内容は「重複投薬」だけでなく、「副作用の可能性等」とあるので、広く解釈することもできそうです。

オ 重複投薬等の解消に係る提案を行う場合、患者の希望、かかりつけ医の有無及び処方開始日等について十分な聞き取りを行った上で、処方内容の見直しを依頼する処方医に対して報告書を送付すること。

カ 処方内容の見直し状況について患者の次回以降の来局時に確認すること。

キ 当該加算の算定に係る保険医療機関への情報提供については、服薬情報等提供料を別途算定できない。また、服用薬剤調整支援料2は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当該保険薬局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は算定できない。

服用薬剤調整支援料1と違い、同じ内容で服薬情報等提供料の算定は不可です。

また敷地内薬局は敷地内の医療機関への情報提供では算定できません。

施設基準

服用薬剤調整支援料2のイに規定する施設基準 重複投薬等の解消に係る実績を有していること。

服用薬剤調整支援料2のイに関する施設基準

(1) 重複投薬等の解消に係る実績として、内服を開始して4週間以上経過した内服薬6種類以上を保険薬局で調剤している患者に対して、当該保険薬局の保険薬剤師が処方医に減薬の提案を行った結果、当該保険薬局で調剤している当該内服薬の種類数が2種類以上(うち少なくとも1種類は当該保険薬局の保険薬剤師が提案したものとする。)減少し、その状態が4週間以上継続したことが過去一年間に1回以上あること。

(2) 前年5月1日から当年4月 30 日までの重複投薬等の解消に係る実績をもって該当性を判断し、当年6月1日から翌年5月 31 日まで適用する。

ただし、前年5月1日から当年3月末日までに新規指定された保険薬局の場合は、指定された日に属する月の翌月から、当年5月末までの実績をもって該当性を判断する。

(3) (1)について、服用薬剤調整支援料1を算定していない場合においても、重複投薬等の解消に係る提案及び実績について、薬剤服用歴の記録に記載すること。

なお、提案の記録については、提案に係る文書の写しを薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により保存することで差し支えない。

服用薬剤調整支援料1の算定があれば施設基準を満たせます。

ただ、算定が必須ではありませんので、それに準ずる行為の実績記録が薬歴に記載されていれば大丈夫です。

届出に関する事項

服用薬剤調整支援料2のイに係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない。

補足

服用薬剤調整支援料2の算定は患者ごとに3月に1回までであり、複数医療機関に提案を行っても算定はできない。

服用薬剤調整支援料2を算定した後に、服用薬剤調整支援料1の要件を満たした場合でも、服用薬剤調整支援料1は算定できない。

特別調剤基本料Aの薬局は敷地内の医療機関に対しての情報提供は算定不可。特別調剤基本料Bの薬局は算定不可。

服用薬剤調整支援料1と2の違いについては、「服用薬剤調整支援料1と2の要件の主な違い」の項目を参照

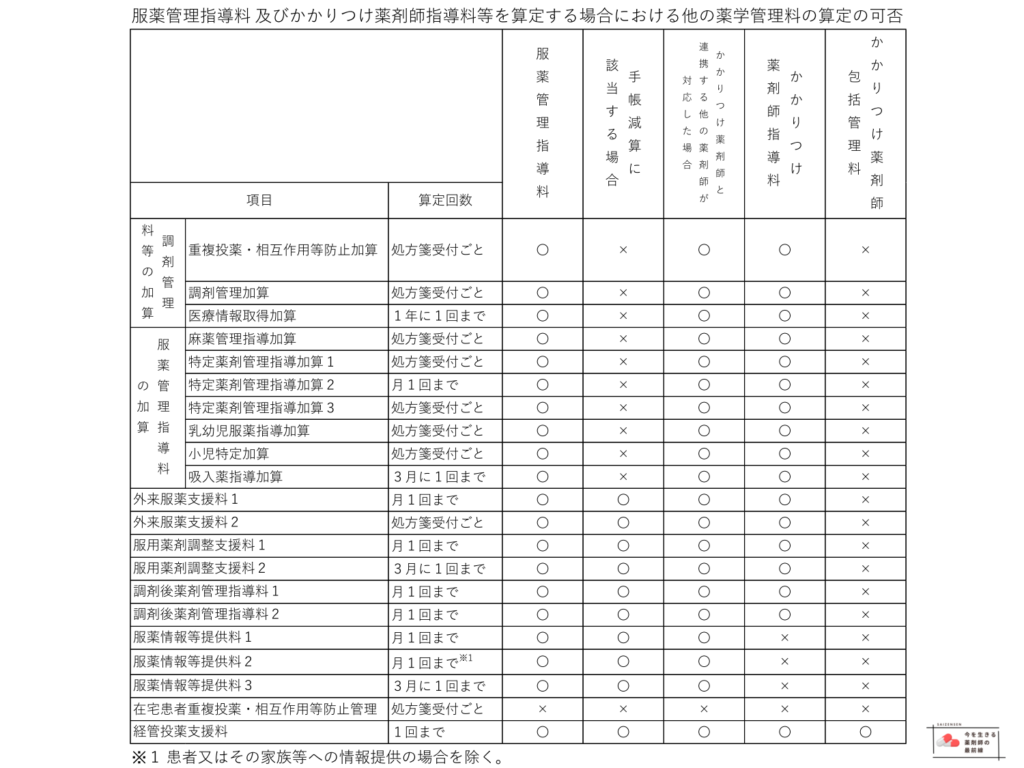

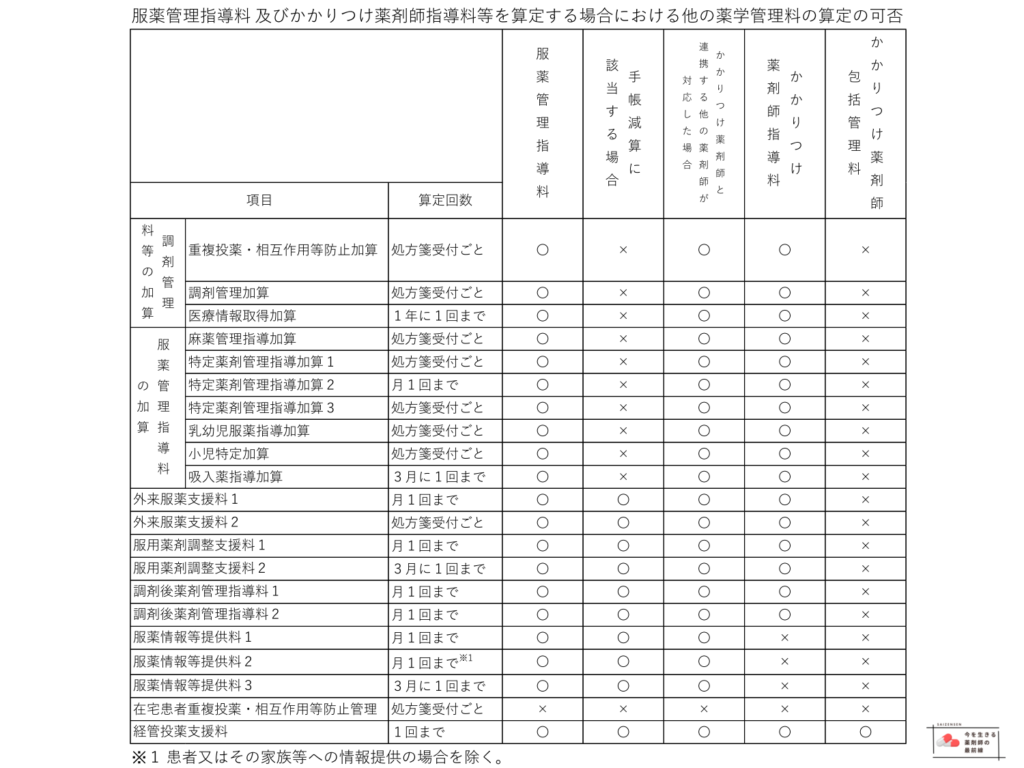

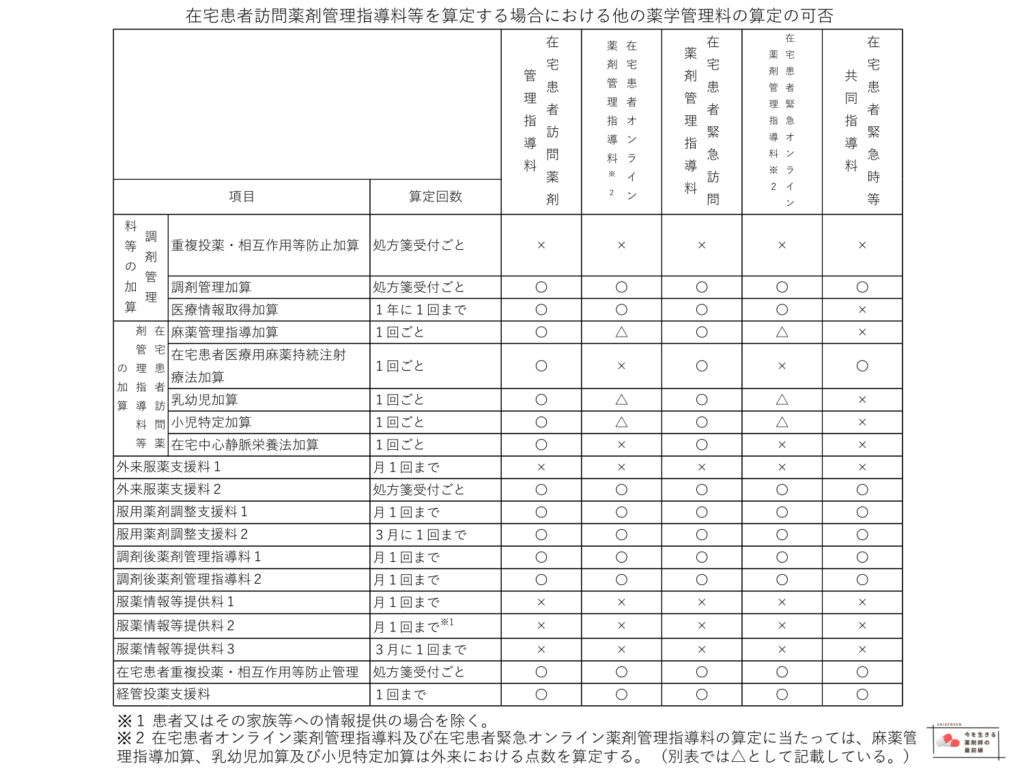

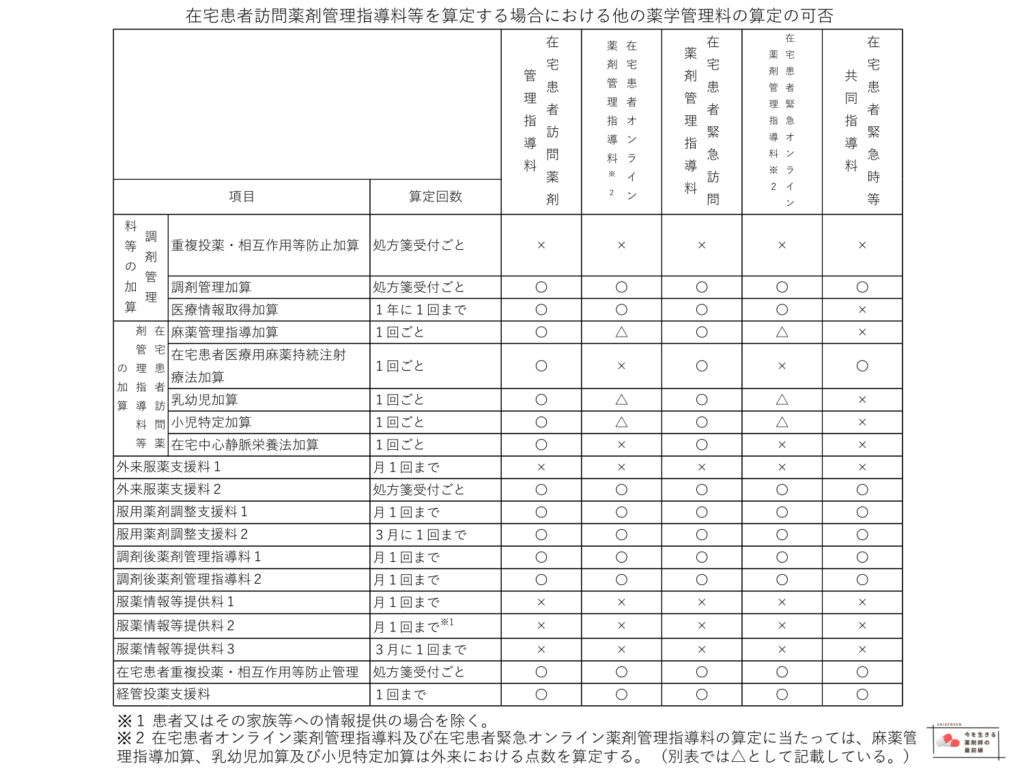

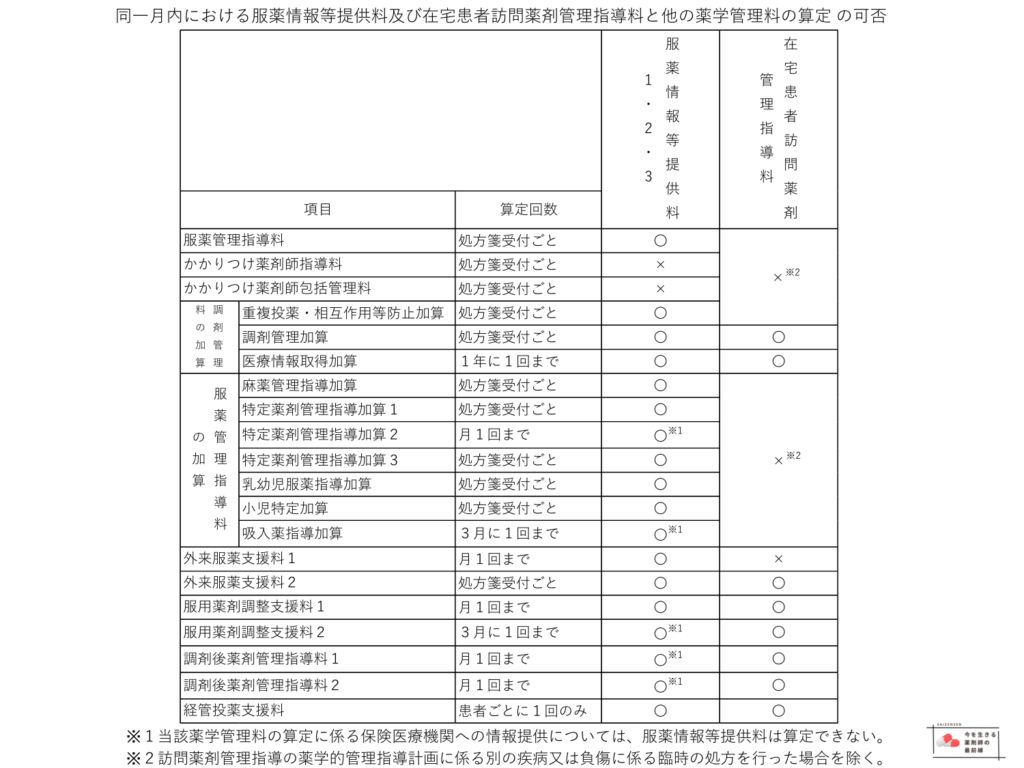

同時算定(併算定)、算定回数(算定タイミング)について

他調剤報酬との併算定の可否は以下の通りです。

参照:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 保医発0305第4号 別添3 調剤報酬点数表に関する事項 厚生労働省 令和6年3月5日

服用薬剤調整支援料1と2の要件の主な違い

| 服用薬剤調整支援料1 | 服用薬剤調整支援料2 | |

| 所定点数、上限 | 125点(月1回) | 110点または90点(3月に1回) |

| 対象患者、対象薬剤 | 保険薬局で調剤された、服用開始から4週間以上経過した内服薬を6種類以上使用している患者 | 複数の保険医療機関から、合計6種類以上の内服薬が処方されている患者 |

| 患者への確認 | 患者の意向を踏まえて実施 | 患者もしくは家族などの求めに応じて実施 |

| 処方提案、算定までの流れ | ①患者の服薬アドヒアランスおよび副作用の可能性などを検討 ↓ ②文書により処方医へ減薬を提案 ↓ ③処方される内服薬が2種類以上減少し、かつ、その状態が4週間以上継続した場合に算定 | ①患者の服用薬を一元的に把握 ・受診中の医療機関、診療所 ・服用中の薬剤 ・重複投薬の状況など ↓ ②文書により(所定様式あり)、処方医へ重複投薬などの解消(薬剤の種類数の減少)を提案した場合に算定 |

| その他 | 患者の服用薬剤の副作用の可能性の検討を行うにあたり、参考とする資料 ・高齢者の医療品適正使用の指針(総論編)(厚生労働省) ・高齢者の安全な薬物療法ガイドライン(日本老年医学会)など | ー |

疑義解釈とQ&A

疑義解釈とQ&Aの詳細についてはこちら

原文(2024年算定要件・留意事項)

原文(2024年算定要件・留意事項)についてはこちら

コメント