早見表(2024年算定要件・薬歴・算定タイミング・手帳記載内容、年齢)

算定要件の概要(2024年度)

算定要件

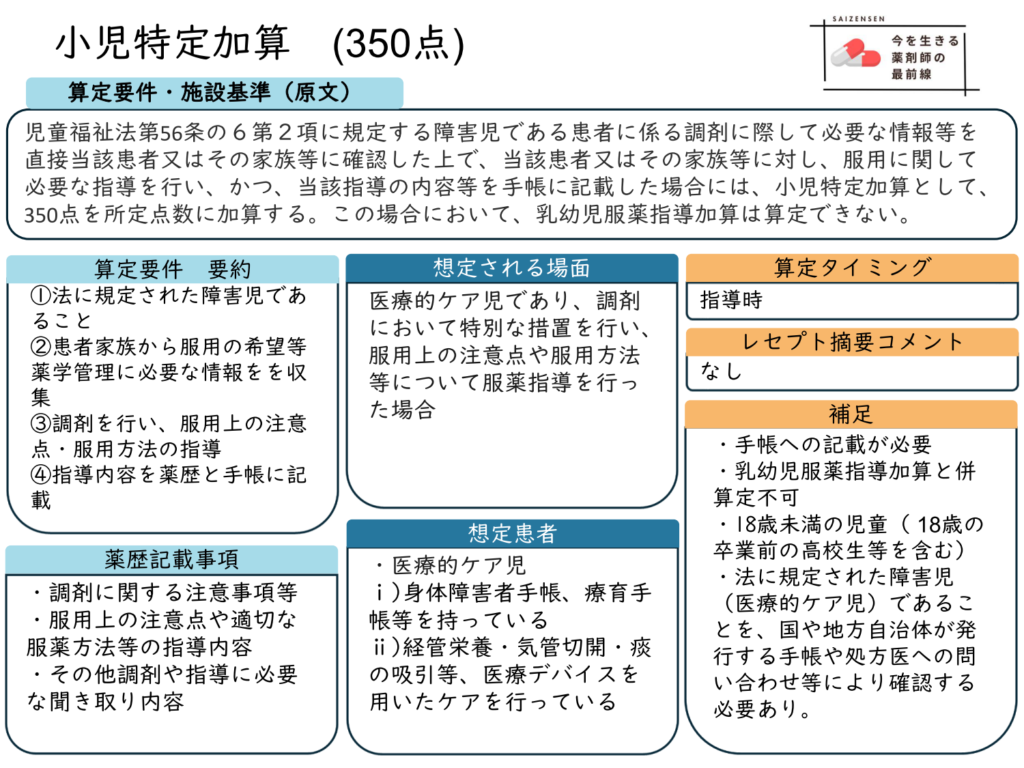

小児特定加算(外来) 350点

児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者に係る調剤に際して必要な情報等を直接当該患者又はその家族等に確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、小児特定加算として、350点を所定点数に加算する。

この場合において、乳幼児服薬指導加算は算定できない。

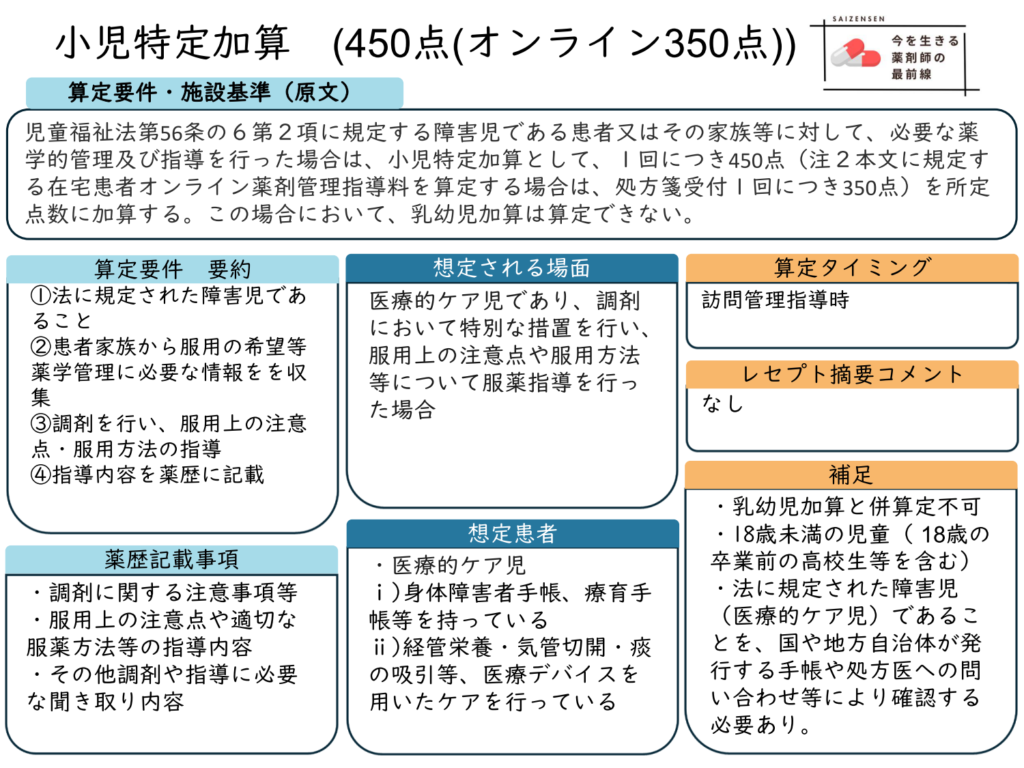

小児特定加算(在宅) 450点(オンラインの場合 350点)

児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又はその家族等に対して、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、小児特定加算として、1回につき450点(注2本文に規定する在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき350点)を所定点数に加算する。

この場合において、乳幼児加算は算定できない。

つかさ

つかさいわゆる医療的ケア児に対する医療の実施を評価した報酬です。

点数が非常に高いですが、それだけの内容であると評価してくれているとも言えるかと思います。

実施上の留意事項

小児特定加算(外来) 350点

(1) 小児特定加算は、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 56 条の6第2項に規定する障害児である 18 歳未満の患者に係る調剤において、患者又はその家族等に患者の服薬状況等を確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、当該患者の状態に合わせた必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。

先に児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 56 条の6第2項に規定する障害児(医療的ケア児)への理解が必要となります。

リンク先の解説をご確認ください。

(2) 小児特定加算は、次に掲げる薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。

ア 患者の服薬状況及び服薬管理を行う際の希望等について、患者又はその家族等から聞き取り、当該患者の薬学的管理に必要な情報を収集する。

イ アにおいて収集した情報を踏まえ、薬学的知見に基づき調剤方法を検討し調剤を行うとともに、服用上の注意点や適切な服用方法等について服薬指導を行う。

他の調剤報酬と比べて、あまり具体的でない内容に感じます。

それだけ医療的ケア児それぞれに合わせた医療行為は幅広いものであると言えると思います。

(3) 小児特定加算を算定した処方箋中の薬剤の服用期間中に、患者の家族等から電話等により当該処方薬剤に係る問い合わせがあった場合には、適切な対応及び指導等を行うこと。

(4) 当該加算は乳幼児服薬指導加算と併算定することはできない。

小児特定加算(在宅) 450点(オンラインの場合 350点)

小児特定加算は、児童福祉法第 56 条の6第2項に規定する障害児である 18 歳未満の患者に係る薬学的管理指導の際に、服薬状況等を確認した上で、患家を訪問し、患者又はその家族等に対し、当該患者の状態に合わせた必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。

ただし、在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき 350 点を所定点数に加算する。

また、乳幼児加算を併算定することはできない。

小児特定加算の在宅バージョンですね。

要件は簡潔ですが、在宅なのでできる介入はより幅広くなります。

補足

医療的ケア児であることを確認しておく必要があります。

国や地方自治体が発行する手帳の確認、処方医への問合せ等の適切な方法により確認を行います。

確認できない場合は算定できません。

算定できるケース、算定できないケースまとめ

| 算定可 | ・医療的ケア児に対し、薬学的管理及び指導を行った場合 |

|---|---|

| 算定不可 | ・障碍者手帳や療育手帳の発行を受けていない、もしくはその存在が確認できない場合 ・18歳以上である場合 ・日常的医療ケア(経管栄養・気管切開・痰の吸引・IVHなどの継続的な医療デバイスを用いたケア)を必要としていない場合 |

小児特定加算の算定対象 医療的ケア児とは

この調剤報酬は、児童福祉法(昭和22 年法律第164 号)第56 条の6第2項に規定する障害児、いわゆる医療的ケア児が算定対象となっております。

医療的ケア児とは、「日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童(18歳の卒業前の高校生等を含む)」と定義されています。

読んだだけでは理解しづらい言葉が並んでいますが、

医療的ケア=「日常生活に必要とされる医療的な生活援助行為」です。

医療的ケアの一例を下記にまとめました。

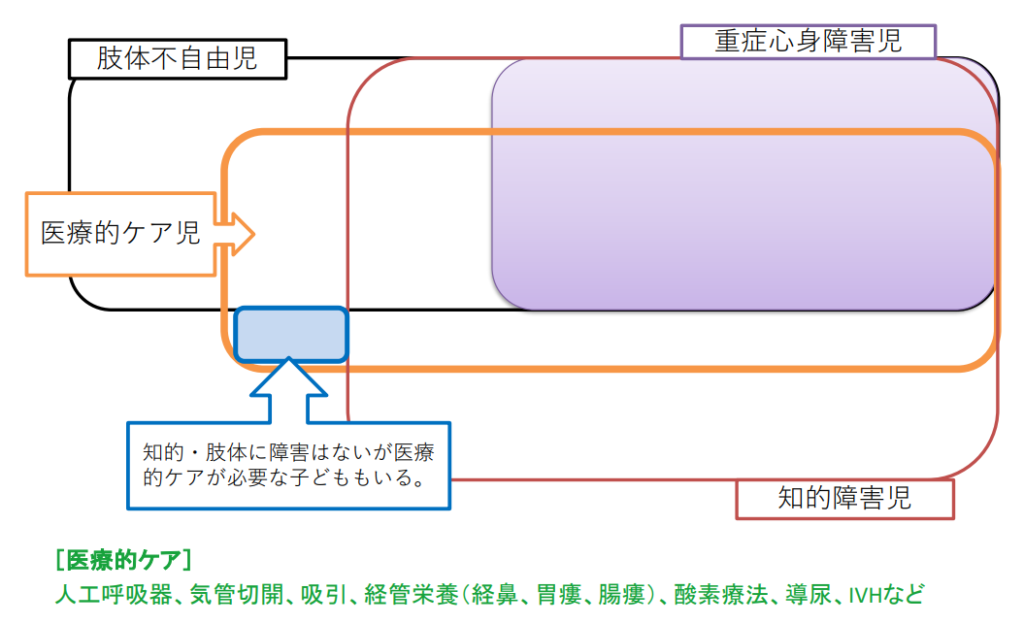

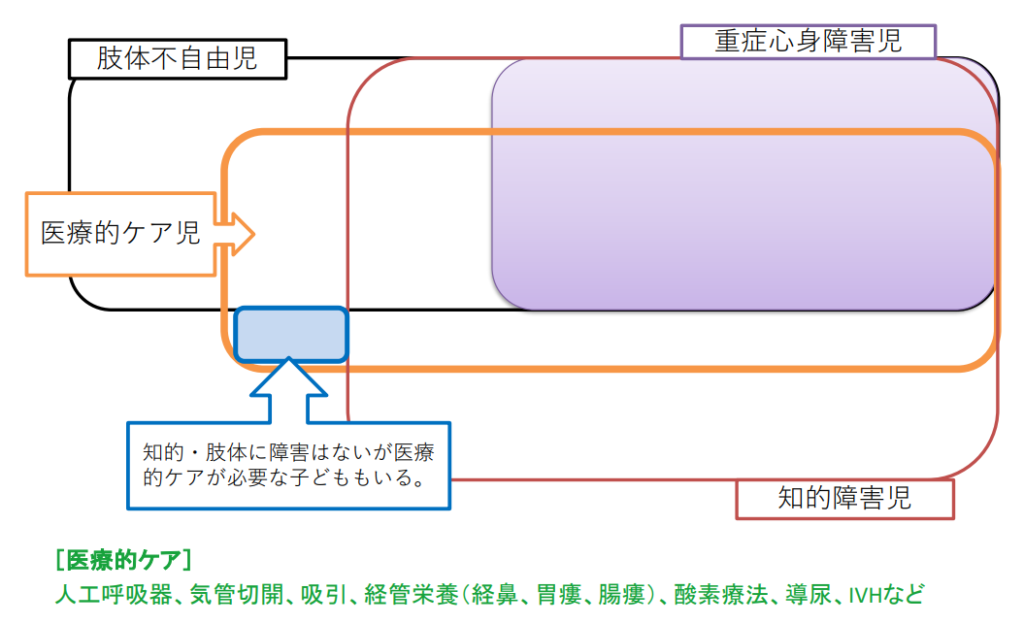

従来、大島分類の1~4のカテゴリの患者を重症心身障害児と分類しておりました。

重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している子どものことで、全国で約43,000人ほどいると推計されています。

医療的ケア児は大島分類の枠組みでは当てはまらない新しい分類であり、呼吸器をつけたほぼ寝たきりの患者もいれば、一般の子供たちと同様に日常生活を送ることができる患者もいます。障害の有無や程度は問わず、日常的な医療的ケアの必要性が判断基準となっています。現在すでに20,000人を超えていると推計されています。

医療的ケア児の概念については、こちらの図をご覧ください。

出典:厚生労働省 医療的ケア児の支援に関する施策と保健、医療、福祉、教育等の連携について

新しい概念である医療的ケア児は、明確な定義や区別が難しいです。

日常生活に全く問題はないのに医療的ケア児に該当することもあります。

小児特定加算の算定においては「医療的ケア児である」必要があるため、

- 身体障害者手帳や療育手帳などの発行を受けているか

- 日常的な医療的ケアを必要としているか

を処方発行元もしくは患者家族に確認しましょう。その上で処方内容を確認し、

下記のような内容の処方内容であれば、算定対象の患者であると言えるでしょう。

- 1回服用量 0.05錠 1.67Cp などの既存規格にない処方がある

- 別包指示が多く、ホチキス等を使用しないと服用時点毎にまとめられない

- 定期的な経腸栄養剤の処方がある

疑義解釈と保険調剤Q&A(令和6年度版より一部抜粋)

疑義解釈とQ&Aの詳細についてはこちら

原文(2024年算定要件・留意事項)

原文(2024年算定要件・留意事項)についてはこちら

コメント